コメント全文

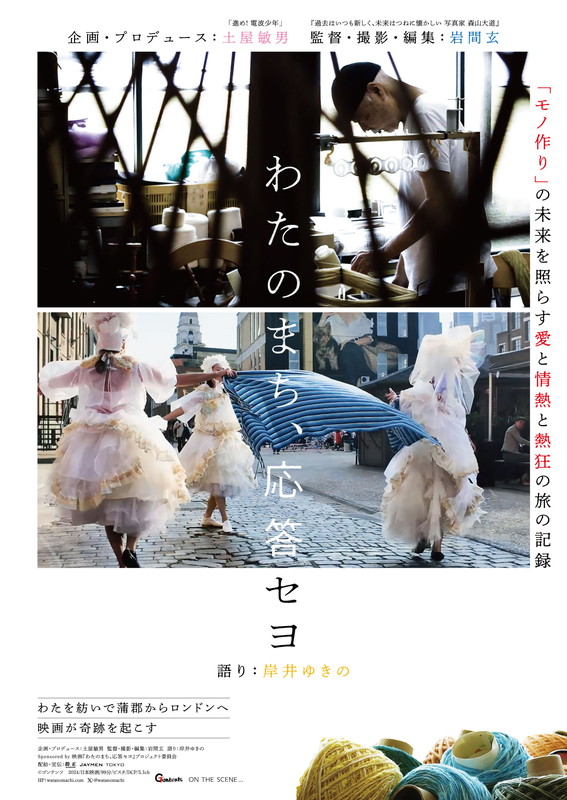

岸井ゆきの、岩間玄監督、土屋敏男プロデューサーよりコメントが到着した。

岸井ゆきの(語り)

かつて、日本一の繊維の街だった愛知県三河地方のものがたり。

“三河の綿”と共に旅をし、海を超え、最後に奇跡みたいなほんとうの瞬間に出会います。

情熱で紡がれた歴史は、いつか奇跡になり得るのだと何度も胸が熱くなり、夢中で彼らを追いかけていました。

そしてうつくしい三河の綿の歴史がこれからも鮮やかに続いていきますように。

岩間玄(監督・撮影・編集)

「目を凝らせ、耳を澄ませろ」と、綿の神様が僕らに告げた

「写真なんて写ればいいんだから、写ればしめたものよ」

これは前作、「過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい」で追った世界的写真家の森山大道さんが僕に言った言葉だ。「写ればいいんだから」というのは、もちろん森山さん一流のジョーク(しかし半分本気)だ。ただ言いたかったことはよく分かる。「どんなカメラで撮るかじゃない。何を撮るか」なんだと。何を撮るか。そしてそれをどう撮り続けるか。そのことに集中しろ、と言いたかったのだ。その言葉を思い出しながら来る日も来る日も蒲郡を訪ねたが、映画制作は難航を極めた。「何を撮るか」の「何を」がどうしても見つからないのだ。単なる企業紹介映像ならそんなに難しいことじゃないが、街の希望を描くためには、一度真正面から絶望と現実に向き合うしかないのではないか。森山大道さんの言葉を噛み締めながら、「何が写れば映画になるんだろう」と自問自答していた。迷子になり、被写体を見失って・・・僕はほとんど挫折しかけていた。

ある日いつものように市内を走り回っていた時、「綿の神様」が突然僕に囁いた。目を凝らしてみろ、耳を澄ませろ。描くべきものは、ほら、そこにあるじゃないか。お前の足元に。気づくと僕は、1200年の綿文化の歴史のど真ん中に放り込まれていた。

歴史の渦の中に、この映画の存在自体が巻き込まれていることを知った。

もう迷っている場合ではなかった。

そして・・・撮り続けたその先に、想像を絶する“奇跡”が待っていた。

土屋敏男(企画・プロデュース)

浅薄なプロデューサーと愚直な方法にこだわった監督が作った奇跡の映画

「蒲郡の繊維産業についての映画を作りませんか?」と地元のケーブルテレビの方から言われてすぐさま「やります!」と答えた。僕はいつもとりあえず返事してから何をやるか考える。製作発表の記者会見で「お客さんに見てもらう映画なのか?(蒲郡の)プロモーション映画なのか?」と記者の方に聞かれた時も「半々ですかね」とか適当に答えた。しかしそう答えた瞬間に岩間玄監督から『プロモーション映画を撮るつもりはないですよ』という心の声が聞こえてきた。その日から監督は蒲郡で聞き続けた。「三河木綿ってなんですか?」何日も何週間も何ヶ月も。そしてある日L I N Eが来た。「ようやく納得できる答えを見つけました!」

浅薄なプロデューサーと愚直な方法にこだわった監督の組み合わせではあったが一つだけ意見が一致していることがあった。それは「本物が本気になっていることだけが映画になる」ということ。だからその時「本物の本気」を遂に見つけたのだなと思った。監督の愚直さがこの後の「奇跡」を引き起こしたのだと間違いなく思う。いやこの映画を作るという思いの愚直さが「本物の本気」も引き出したのだ。最初に「やります!」と気楽に答えた日から11ヶ月後、僕と監督はロンドンにいた。そこでとっておきの奇跡が待っていた。

「わたのまち、応答セヨ」は一人の監督の愚直さに“わたの神様”と“映画の神様”が微笑んだ奇跡の映画なのです。

『わたのまち、応答セヨ』©ゴンテンツ

『わたのまち、応答セヨ』©ゴンテンツ

『わたのまち、応答セヨ』©ゴンテンツ

『わたのまち、応答セヨ』©ゴンテンツ

『わたのまち、応答セヨ』©ゴンテンツ

『わたのまち、応答セヨ』は5月2日(金)新宿シネマカリテ ほか全国ロードショー