「最後の日本兵」を帰国させた元上官

終戦を知らぬまま、約30年間ルバング島に戦闘状態で留まり続けた日本兵、小野田寛郎の姿を追う、アルチュール・アラリ監督の『ONODA 一万夜を越えて』。小野田の上官である元少佐、谷口義美を演じたイッセー尾形に、戦後最大の事件のもう一人の当事者を演じた想い、 フランスからやって来たアラリ監督との共同作業について聞いた。

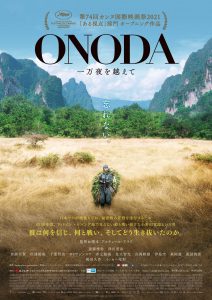

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

「僕にとっては演劇学校のような撮影だった」

―イッセーさんは、47年前に小野田寛郎さんがルバング島から帰国した当時のことは、どんなふうに記憶してらっしゃいますか?

「こういう体験をした」っていう言い方の引用が思いつかない、というのかな。小野田さんと、その前にグアムから帰国した横井(庄一)さんに関しては、こちらにその事実を受け止める言葉がないというか。「あ、このことなのね」っていう、「この」がないんです。まだ戦争していると思っていた人が見つかった、という事実以外、こちら側が何も言えない事件。エポックというか、そんな印象ありますね。だから、アルチュール・アラリさんが『ONODA』を映画にしたいと聞いた時、そういう意味では驚きました。限定された資料のなかから想像力で、どうやって映画を作るんだろうなあ、とすごく興味がありましたね。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

―アルチュール・アラリ監督から、小野田の上官だった谷口義美の役をなぜイッセーさんに依頼したのか、お話しはありましたか?

アルチュールさんが来日したときに、すぐ会っていただいて。(マーティン・)スコセッシさんの『沈黙 -サイレンス-』(2016年)を見て、「谷口は、イッセーさんでイメージしました」というお話はありました。驚いたのは、日本には稽古をするためだけに来るんですよ。公民館のような場所の一室を借りて、そこで酔った小野田を谷口が陸軍中野学校にスカウトするシーンから稽古をしました。

倒れた小野田を谷口が抱き起こそうとするんですが、アルチュールさんは「抱き起こすのではなく、谷口が手をやったら催眠術のように、小野田が自然に立ち上がるような。谷口にはカリスマ性がある」といった説明をされたんです。だから僕は、小野田役の遠藤(雄弥)さんに内心で「はやく立って、立ってくれーっ」て感じでした(笑)。アルチュールさんの演出のボルテージは、カンボジアの撮影現場に行っても同じで。その維持のさせ方はすごかったですね。だから僕の印象では、彼の演劇学校に入ったような気分です。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

―ボルテージが高いまま、ということなんですか。

高いです。でもそれを押し付けるんじゃなく、その場で発見するんですね。日本語は分からないので、話すのはフランス語。声のトーンとか思いついたことを、その場で色々話す。それを澁谷(悠)くんという素晴らしい同時通訳の方が、非常にデリケートなニュアンスまで伝えてくれる。それを聞いて、試すと、アルチュールさんはまた思いつくんですよね(笑)。

それが延々と続く。それは、ある程度のクオリティーをお互いに出し合っているから思いつく、ってことが分かりましたね。すべての役者さんがそうだったと思うんですけれども、この映画はそうやって緻密にデリケートに作ったシーンの連続ですね。お互いの言語を知らないがゆえに、ネガティブなものをポジティブに変えたかもしれないです。逆に、深いコミュニケーションができたと思いますね。

―映画でありながら、ちょっと演劇的な部分もあったんでしょうか。

僕にとっては、まさしくそう。演劇学校です。

『ONODA 一万夜を越えて』アルチュール・アラリ監督/撮影:石津文子

「“絶対に死ぬことはまかりならん”という理念のリアリティ」

―谷口の持つカリスマ性を、どのように意識して演じられたんですか?

全てのニュアンスを監督が教えてくれるんです。「さっきのは違ってたね、こうやろう」って。それをひとつひとつ挑戦してクリアしていって、自分から出るようにするんですが、とても難しい。ようやく言われたものを自分で咀嚼して、今ならできるっていうタイミングがあったんですよ。「あ、よしわかった! いくぞーっ」って。そうしたら、監督がカメラのところにパーッと走っていって、「はい、スタート!」って。そういうシーンがありました。小野田たちに戦地へ向かえという、軍服を着て、卒業式のところですね。監督が、いろんなこと言うんですよ(笑)。どうしたもんかなぁと思っていたけれど、「あー、掴めたかもしれない」って。あれはもう強烈に残ってますね。

イッセー尾形

―陸軍中野学校二俣分校のシーンは、カンボジアで撮ったと聞いています。実際には静岡にあったわけですが、カンボジアの空気や景色の中で、日本にいる気持ちになるのは大変ではなかったですか?

いえ、全然。ただカンボジアの方が観たら、この映画はカンボジアの映画なんですよ。みんなカンボジアの空気を吸って、セリフを言ってるんですから。でも、もっと身近なことが大変でしたね。暑かった!「佐渡おけさ」を歌う夜のシーンは、暗幕を引いてたから40度ぐらいになっていて(笑)。あれをえんえん撮ってましたねぇ。

―谷口義美という人物は実在された方ですけれども、演じる上で資料を調べたりはされましたか?

いっさい、しなかったですね。

―監督からの説明と台本だけで役作りをされたということですか?

あとは、監督がデッサンをくれたんですよ。谷口少佐の教官時代はこんなイメージです、って。これが上手なんだ。いいなあ、と思ってね。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

―そのデッサンが手がかりになった?

そうです。“これになりたい”って感じで。薄いサングラスをしてて、ちょっと謎めいた男なんですけれどもね。

―谷口をどんなふうに理解されて演じていましたか? あれだけカリスマ性があり、諜報やゲリラ戦を教える陸軍中野学校の教官として、軍国主義とは逆の「絶対に生きて帰れ」という教育をしたわけです。

そう、そこのリアリティが分かんないんですよね、今でも。とにかく国のために死んでこいっていうなかで、「絶対に死ぬことはまかりならん」っていうのが陸軍中野学校の一番の特質だと思うんですけれども、それがどういうことなのか、なかなか理解できない。だから理念というよりは、もっと人物自体、どんな表情をして、どんな立ち方、歩き方をして……っていうところにこだわろうとは思いました。

学校で(谷口が)黒板に字を書くでしょ、ヘッタクソなんだよなあ(笑)。あそこは恥ずかしかったですね、試写会でも。もう少し、谷口さんは達筆だったろうなあと。僕と谷口さんの違いを感じたのは、あそこですね(笑)。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

「まさにいま、この時代に観ることに意義がある映画」

―谷口と小野田の関係はとても興味深いですね。

小野田さんが本当に現れたということは、谷口義美さんが戦前に送り出したものが、まだ生きているということ。突きつけられた事実と、それを受け止めるすべがない。これは最初に話したこととも重なると思うんですねが、どう理解していいのかわからない。

―もしかしたら谷口さんが一番、どう理解したらいいのか? と思っていたかもしれない。

そうかもしれないですね。いちばん僕が感じたのは、やっぱり戦後30年近く経っていたということ。30年っていうのはすごく人を変化させるし、社会も変化するし、それをぜんぶ受け取って、自分は自分の人生を歩んでいた。けれど、化石のようにずーっと戦い続けて、30年前と同じ場所で現在進行形の人がいる。この事実との出会い。一言では言えないけれども、終盤、映画を観ている私たちがそれを突きつけられる。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

小野田がヘリコプターに乗ってルバング島を見下ろす時に、僕は色々なことを考えるわけです。時って残酷だとも思うし、時がなければ生きていけないし。あるいは小野田はジャングルという場所に閉じ込められていたわけで、そこに意味はなかったのか、とか。小野田の体験を、体験しちゃうんですよ、観ててね。同時に、小野田が日本に帰ることで意味ができる。だから谷口は“意味は俺が作ったんだ”と考えたかもしれないし、その意味とおさらばするんだと考えたかもしれない。

戦争って、結局は兵隊が、砂漠でもジャングルでも川でも、どこかに閉じ込められる話でもある。それは見返すと、我々と同じではないかと。我々だって、どこかに閉じ込められている世界なわけで。閉じ込められてるっていうと大袈裟ですけども、小さい世界のなかで生きている、誰しもね。ましていまはコロナ禍ということで、我々現代人は非常に分断・孤立させられている。そして小野田さんも、やっぱり分断され、孤立している。そういうところで、まさにいま、この時代に観ることに意義がある映画。っていうことも感じましたね、うん。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

―見事にシンクロしてしまったというか。

そうですねえ、うん。でもまず先にフランスの人たちが評価してくれた。で、我々はどう評価するか、この映画を、っていう。ひとつフランスから試されている(笑)。そういうところもあるんですよ、ね。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

「監督は“別の天体”から見ているから、この題材を映画化できた(笑)」

―アラリ監督にインタビューしたときに印象的だったのは、昭和史における大事件が今まで映画化されなかったことについて、「自分が外国人だから実現できた、ということはあるかもしれない」という言葉です。

ああ、それは感じますね。やっぱり日本人だと、あれこれ考えすぎて手を出せない。そこをすぱっと、“戦争を終わったことを知らないで島に残っていた人がいたのか。ああそれは映画にしようよ”ってなったのかな。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

―そんな面白い題材があったのかっていう。

そう、その大胆な、まっすぐな気持ちですよね。それはすごく評価するし、だからこそ、この映画を日本人の方に見ていただきたいなと思いますね。その大胆さ、まっすぐな気持ちを受け止める責任があるというと、ちょっと義務的でいやなんですけども、そう投げたなら、受けますよ、というスポーツマンシップのような感じで日本人としては受け止めてほしい。そんな気持ちになります。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

―イッセーさんが出演された海外作品、スコセッシがキリシタン弾圧を描いた『沈黙』や、アレクサンドル・ソクーロフが昭和天皇を描いた『太陽』(2005年)にしても、そういう側面があるのかなと思うんです。日本で企画はあったろうけれど、おそれをなしてしまった題材を、海外の監督が作ってしまった。

それは「別の天体から見ている」という比喩のほうが、自分の心持ちに合っているかなあ。別の天体からこっちの天体を見ると、「そう見えるから、見たままやろうよ」ってなるというか(笑)。

同じ話であっても、責任問題が出てくるからとか、色々とこっちの天体の理屈で考えちゃいますから。でも別の天体では、そういうのがない。例えば『太陽』も、台本を読むと非常に無機的な作品なんですよ。これをやって、これをやって……という事実だけ。そうすると、その間にある有機的なものをいっぱい考えちゃうんですけども、そこは絶対に台詞化されてないんですね。

僕は無機的って、わりと好きなんですよ。心の過程を描くよりは、即物的なほうが理解しやすいし。谷口が蚊の話をしますね、あれは特別な例で。こういうのは珍しいなと思って、楽しんでやりましたけども。

イッセー尾形

―日本の監督は、なんで自分たちがやれなかったんだろう? って、ちょっと悔しがってほしい気がします。

悔しがらないと思う。おそらく、これを映画にしようと思うこと自体が、たぶんいまの監督にはないと思うのね。小野田さんという、軍国主義をずーっと引き継いでいた人が突然現れる。これは軍国主義を昭和20年にやめた/捨てた我々としては、都合が悪い人物でもあるんです。いま出てきてもらっちゃ困る。招かれざる客のイメージでもあるんですよね。だから、それを映画とかエンターテインメントにするというのは難しい。

いまの社会は戦後民主主義の上にあるから、いろいろなことができるわけで。軍国主義の人をもう一回出すって、それはありえないだろうというのは根底にあると思いますよ。それを別の天体のアルチュールさんは、そんなことは関係なく「ずっと島に終戦知らずの兵士がいた。これは映画になるんじゃないですか」と考えた。だから、あとは日本人の考えよう。どう受け止めるか、どう表現するか。それは僕たちの仕事になるんですけど。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

「僕は小野田が“体験することを体験”した」

―田舎の古書店に30年間、ひっそり暮らしていたであろう谷口の姿に、相当の葛藤があったことを感じます。

そうですよね。知らなきゃ知らないで、放っておきたいというか。この鈴木(紀男。小野田と遭遇する日本人青年)ってのが余計なことをして……と思ったと思うんです、最初は。でも人生やり残したことがある。それを面と向かって突きつけられたわけで。自分の人生なんだからと、覚悟した。

―あそこは日本の知識層の人の暗部というか、おそらくああいう人がいっぱいいたんだろうな、と感じられました。

ウィークポイントですよね、たしかに。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

―最後に、これから映画をごらんになる方に一言お願いします。

僕はこの映画を観たというよりも、肌にまとわりつくように体験したんですね。小野田の体験を、僕が体験した。“体験することを体験した”というか、まあ二重の体験になるんですけども、まずはその純粋体験をみなさんにもしてほしいなと思います。そこから、戦争に対する考えとか、この時代に対する考えとか、いろいろ出てくるでしょうが、出発点になるのは純粋体験。これは絶対おすすめします。

イッセー尾形

取材・文:石津文子

撮影:町田千秋

『ONODA 一万夜を越えて』は2021年10月8日(金)より全国公開