小野田寛郎はなぜ帰国できなかったのか?

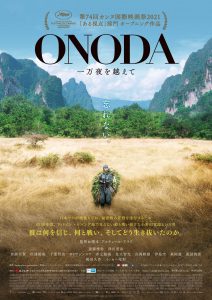

1974年、第二次世界大戦の着任地であったフィリピン、ルバング島から29年ぶりに帰国した小野田寛郎。当時、彼はなぜ帰国できなかったのか? 敗戦後の日本の状況をどこまで知っていたのか? など大きな話題となった。そんな小野田さんの戦場での半生を、ベルナール・サンドロンの著書「ONODA 30 ans seul en guerre」をベースに、アルチュール・アラリ監督が映画化。第74回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門のオープニング作品として上映され、大きな注目を集めた。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

このたび、フランス・日本・ドイツ・ベルギー・イタリアの共同制作となる『ONODA 一万夜を越えて』で若き日の小野田を演じた遠藤雄弥にインタビューを敢行。井筒和幸監督『無頼』(2020年)、小路紘史監督『辰巳』(※主演、近日公開予定)と硬派な佳作への出演が続く遠藤は、意識的に自身を追い込み、何かを得ようとしているように感じた。この映画で彼は何を掴んだのか?

遠藤雄弥

「アラリ監督の現場はアットホームな雰囲気」

―映画では、2020年末に井筒和幸監督『無頼』に出演。井筒監督にうかがったところ、撮影は大変だったそうですね。

はい。でも井筒監督と映画を作れる機会はなかなかないですし、井筒さんの映画を観て育ってきたところもあったので、『無頼』に出演できたのはすごく感慨深かったです。

―『ONODA 一万夜を越えて』の撮影もさぞかし大変だったのかと思いきや、とてもアットホームだったとか。

アルチュール・アラリ監督は、役者が表現するものを全て受け入れてくれる、懐の深い、柔和な方だったので、おっしゃる通りアットホームな雰囲気でした。

『ONODA 一万夜を越えて』アルチュール・アラリ監督/撮影:石津文子

―アラリ監督はキャスティングにとても時間をかけられたそうですが、小野田役はどのような流れで決まったのでしょうか?

僕はオーディションです。2018年の2、3月頃だったと思いますが、小野田寛郎さんを題材にした映画を撮るので受けてみないかと言われ、「ぜひ」という感じで。当時は監督の前作『汚れたダイヤモンド』(2016年)を拝見していなかったんですが、フランスの方が小野田さんを題材にしようとしたことに興味を持ち、オーディションを受けました。

―キャスティングには「膨大な時間がかかった」とアラリ監督はおっしゃっていました。

はい。オーディションから1カ月くらいしたところで「まだ残っている」と聞き、ドキドキしながら待ったのを覚えています。

遠藤雄弥

「監督は人間の本質を捉えて芝居を見てくださっていた」

―エントリーシートの遠藤さんの写真は実年齢よりも上に見え、「その表情に何か私と共鳴するものを感じた」と監督は言っています。役作りされてからは、さらに精悍な顔つきになったように思います。

体重の減量は、小野田さんの成年期を演じた津田寛治さんも、僕も、松浦祐也さん(小塚:青年期)、千葉哲也さん(小塚:成年期)、カトウシンスケさん(島田)、井之脇海くん(赤津)も必須でしたから。役作りはその準備と、小野田さんの文献を読むことがメインでした。シナリオを読んだとき、アラリ監督は、小野田さんの物語を史実に忠実に伝えるより、この題材から着想した人間ドラマ……人としての在り方や生き方を伝えたいんだろうと思いました。それにしては、すごく説明的な台詞もあるんですけど(苦笑)。たぶん、それは小野田と近いレンジでこの作品を捉えていただきたいからなんだと思います。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

―着任早々の小野田少尉とルバング島にいた早川少尉(吉岡睦雄)や黒田軍曹(足立智充)との間で起きる、キャリアとノンキャリのせめぎ合いなどは説明台詞の応酬でしたね。

小野田さんは陸軍中野学校二俣分校で学んだキャリア組でしたから。でも、作戦の内容を説明するやりとりや諜報活動を教え込まれたことを吐露するシーンなど、説明的ですがエモーショナルに演じることでそう見えないように心がけたつもりです。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

―確かに。特に意識することはありませんでした。

よかった。でも、そういうふうに導いてくれたのはアラリ監督です。頭で考えて台詞を言った場面なんかは見逃さなかったですからね。日本語は分からないはずなのに、表現の本質というか、人間の本質を捉えて芝居を見てくださっていたように思います。それはオーディションのときからで、役者が生き生きと作品に向き合える、そんな演出をしていただきました。

遠藤雄弥

「“野営を組んで休みの日もそこで暮らそう”と意気込んでいましたが……」

―心理描写などは監督とどんなふうに共有していったのでしょうか?

最初に状況を説明してもらって、そのシーンを通したあと、シナリオに書かれていることよりも、さらに遠くの感情を探しに行こうというようなアプローチでした。僕らのパートはそれが多かったと思います。

―面白いですね。

次は悲しみを強くしてみようとか、怒りを出していこうなどと、やりながら一緒にいろいろ発見していく感じでした。こんなふうにディスカッションを前提とする演出は初めてだったので面白かったです。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

―撮影期間はどれくらいでしたか?

僕は2018年の12月から2019年の3月まで、4ヶ月間でした。

―撮影のない日は、どのように過ごされていたんですか?

オフの日はひたすらシナリオを読んでました。カンボジアのカンポットという町に滞在したんですが、居心地のいいコーヒー屋さんを見つけて、休日は松浦さんたちと一緒にそこでリラックスしていました。当初は「野営を組んで休みの日もみんなでそこで暮らそうぜ」と意気込んでいましたが、撮影中も週休2日とされていたので「……これは違うな」と(笑)。休みはちゃんと休みました。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

―カンポットは19世紀にフランスの植民地だったこともあり、建物などベル・エポックの名残りのある町ですよね。野営する役作りのアイデアはどなたが出されたんですか?

松浦さんかな。シンスケさんもカンボジア行く前に、長野の山に籠って自然と近くなる生活を送ってから撮影に臨んだとおっしゃっていました。向こうではみんな減量もあったので、レストランに食事に行く機会なんてないかと思っていたんですが、サラダだけ食べに行ったり、休みはちゃんとゆったり過ごし、シナリオも読んでという感じで過ごしていました。

―シナリオは、撮影が始まってからも読み込まれたんですね?

最後のほうで小塚(松浦)と2人になった小野田が、洞窟の中で戦況を考察するシーンがまた膨大な台詞量なんです。説明的だし、自分たちの妄想の言葉もあるし、当時の専門的な言葉も出てくる。松浦さんとも「ガチガチに入れていかないと自由度が生まれませんよね」とセッションを行ったりもしていたので、いい形になったと思います。撮影は順撮りに近い形で行いました。

遠藤雄弥

「家族や自分に対する小野田のコンプレックスを感じた」

―戦時下での小野田さんたちの感情を正確に理解するのは難しかったと思いますが、どのように作っていかれましたか?

僕が演じた小野田の青年期のパートは、早川少尉や黒田軍曹、末廣少尉(嶋田久作)など共演者がいたし、陸軍中野学校二俣分校の回想シーンもあったので、みなさんとの芝居の中で、怒りや孤独、悲しみなど自然と感情が生まれたんですが、小塚(千葉哲也)と2人きりになってからの小野田を演じた津田さんのパートは大変だったと思います。孤独の質が違うというか。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

―小野田さんが「戦いは終わっていない」と信じ続けた根底は、どんなふうに理解されたんですか?

シナリオを読んだとき、僕は家族や自分に対する小野田のコンプレックスを感じたんです。そのコンプレックスが、頑なに戦時中だと信じる力というか、いま認めてしまったらすべてが崩れてしまうという不安につながったのではないかと思いました。ある種、狂気的に信じる力。冒頭で小野田は、父親(諏訪敦彦)に短剣を渡されて「敵の捕虜になるようなことがあれば腹を切れ」と言われます。父親には「腹を切れ」と、二俣分校では教官の谷口義美(イッセー尾形)に「生き残れ」と逆のことを言われる。ここは演じる上ですごく重要なシーンだった気がします。

―陸軍中野学校二俣分校は、「できる限り生きて任務を遂行するのが中野魂である」という徹底抗戦の教えだったようですね。

そうみたいですね。実際には「腹を切れ」は母親から言われたことらしいのですが、今回、なぜ父親に変えたのか? まだアラリ監督にうかがえていないんですが、父親とのドラマが印象的だった『汚れたダイヤモンド』の流れを汲むのかもしれません。

遠藤雄弥

―戦前・戦後の谷口には人間性にかなり変化が見られます。戦後、小野田への戦闘継続命令の解除を依頼に行くシーンがありますが、谷口は最初、嫌がりますよね。

あのシーンには滑稽味がありますよね。シナリオはもっと感動的でカタルシスがあったので、アラリ監督の演出もあると思いますが、イッセー尾形さんの解釈もかなり入っているような気がします。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

「僕らの世代にとって戦争は遠い、教科書の中の出来事」

―ちなみに遠藤さんは1987年生まれですが、小野田さんの話はご存知でしたか?

知りませんでした。横井庄一さんが帰国されたときの「恥ずかしながら」という言葉は漠然と知っていましたが、このお話をいただいて文献を読んで初めて理解しました。僕らの世代にとって戦争は遠い、教科書の中の出来事です。第一次、第二次世界大戦も、リアルタイムで知っているイラク戦争と同じようにブラウン管の中の世界というか。でも僕がこの作品で示したいのはイデオロギーではなく、戦争があったという事実と、その状況下で小野田さんという人がどんな選択をし、どんな感情になり、死に物狂いで生きたということ。それを皆さんに感じていただけたら、すごく嬉しいです。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

―遠藤さんたちが演じることで、戦場が舞台になった物語を少し身近に感じる若い方がいるのではないかと思います。正面切って戦闘を描くアクション映画とはまた違う人間ドラマが、遠藤さんのおっしゃるように観客に届くような気がします。

そうですね。きっとアラリ監督もそう思って、この物語をチョイスされたような気がします。撮影が始まる前に監督から何本か観ておいてくれと指定された映画がありました。ヴェルナー・ヘルツォーク監督のクリスチャン・ベール主演『戦場からの脱出』(2007年)とクラウス・キンスキー主演『アギーレ/神の怒り』(1972年)、そして市川崑監督の『野火』(1959年)。全部に共通するのは、戦争という状況下に置かれた人間を描くドラマだということ。監督が目指す方向はこれかと思いました。

『ONODA 一万夜を越えて』©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

―自宅での小野田と父親のやり取りや、二俣分校のシーンもカンボジアで撮影されたんですか?

そうです。実は僕のクランクインの日に撮ったのが、諏訪さん演じる父親から短剣を渡されるシーンだったんです。諏訪さんからは「小野田にぴったりだね」と肯定的な言葉に力をもらい、そういうやりとりの中に感じた父親の包容力や姿が強烈に印象に残り、それを頼りに最後まで小野田を演じ切ったような気がします。

遠藤雄弥

取材・文:関口裕子

写真:芝山健太

『ONODA 一万夜を越えて』は2021年10月8日(金)より全国公開