台湾の人気ホラーゲーム映画化! 歴史の暗部えぐる『返校 言葉が消えた日』原作クリエイターが語る“社会現象ヒット”の秘密

大ヒットゲーム「返校」、その誕生と映画化に迫る

台湾発、大ヒットホラーゲームの実写映画版『返校 言葉が消えた日』が、2021年7月30日(金)に全国公開となる。原作ゲームは日本でも熱い支持を受け、YouTubeの実況動画でも大人気の話題作。日本上陸が待たれていた映画版が、ついに待望のお披露目である。

『返校 言葉が消えた日』©1 Production Film Co. ALL RIGHTS RESERVED.

主人公の女子高生ファン・レイシンが目を覚ますと、そこは異様な雰囲気が漂う夜の学校だった。後輩の男子学生ウェイ・ジョンティンとともに脱出を図るが、二人はどうしても外に出られない。なぜ、ファンたちは学校に閉じ込められてしまったのか? 次々と起こる怪異の先には、台湾で本当に起こった、恐ろしくも悲しい真実が待っていた。

『返校 言葉が消えた日』©1 Production Film Co. ALL RIGHTS RESERVED.

あまりにも怖いゲーム性、台湾の負の歴史を描いた完成度の高いストーリー。原作ゲーム『返校 -Detention-』は、いかにして生まれ、そして映画化されたのか? すべての生みの親である台湾のゲームメーカー「赤燭遊戲(Red Candle Games)」のプロデューサー、姚舜庭(ヤオ・シュンティン)氏にたっぷりと聞いた。

『返校 言葉が消えた日』ゲーム・プロデューサー 姚舜庭

インディーズ系ホラーゲーム、なぜ台湾で大人気に?

―最初にゲーム『返校 -Detention-』を作ることになったきっかけを教えてください。

最初から、自分が興味のあるもの、(台湾という)土地を感じられるものにしようと考えていました。子供の頃から外国文化に触れていたので、自分のアイデアを、別の土地に住む人々に共有したいと思っていたんです。2010年ごろ、ソーシャルメディアでインディーズゲームに触れる機会があったので、その時からゲームの作り方を勉強し、まずは「返校」のプロトタイプを作りました。

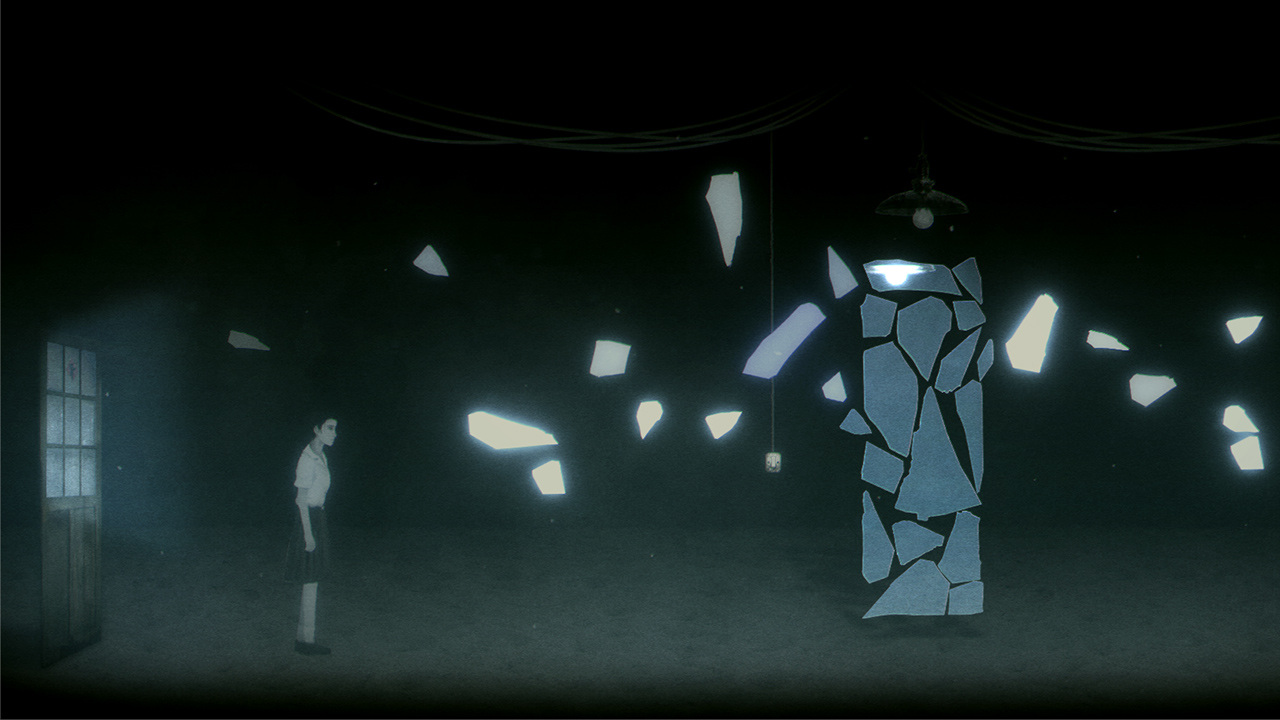

「返校 -Detention-」

あらかじめ方向性が決まっていたので、(プロトタイプの時点で)キャラクターと舞台設定はありました。物語は決まっていませんでしたが、主役は少年少女、舞台は学校でしたね。それから開発メンバーを探して、「返校」を完成させるために赤燭遊戲を設立し、あらゆる面で台湾らしさを感じさせる方法をみんなで模索していきました。戒厳令の時代を背景に、白色テロ(中国国民党独裁政権による反体制派への政治的弾圧)を扱うこと、宗教的な要素も入れることはその中で決めましたね。

「返校 -Detention-」

―ゲームは台湾で大ヒットし、日本を含む世界各国に広がりました。この反響をどう受け止められましたか?

メンバー全員、これほど反響が大きくなるとは思いませんでした。むしろ、「このゲームが完成したらチームは解散かもね」と言っていたくらいで。世界のプレイヤーから注目されたかどうかは定かじゃないですが(笑)、少なくとも台湾では大きな反響があり、「ある種の社会現象だ」と言ってくださった人もいます。

「返校 -Detention-」

私自身は、「返校」が台湾で注目を集めたのは、運が良かったところもあると思います。私は1979年生まれで、戒厳令が解除されたのは10歳くらいの頃。独裁政治が終わり、社会は少しずつ民主化されて変わってきましたが、その後も多くの問題が残っていました。たとえば民族間の違い、アイデンティティの問題、階級の問題、そして社会のイデオロギー。そこには過去の教育や、生まれた家の起源が影響していますし、より広い地政学も関係しています。一世代後になった今、ようやく情報が発達し、変革的な正義感や、新しい歴史認識なども広く受け入れられるようになった。それは台湾社会では無視できない、複雑な一面です。だから(作品への)反応も大きかったのでしょう。

「返校 -Detention-」

ゲーム原作者が語る、映画『返校 言葉が消えた日』

―映画『返校 言葉が消えた日』をご覧になった感想はいかがでしたか?

完成した映画を観て、震えるような思いがしました。本当にうまく翻案してくださったと思います。私たちの作品には、ゲームというフォーマットだからこそ可能なデザインがたくさんありましたから。(ゲームでは)政治的な題材を扱いつつも、表現をあまり明確にしていません。プレイヤーが謎を解き、発見していくのがゲームなので、どうしてもハッキリとは描かないんです。だけど映画では、人物の環境や状況を映像で描くでしょう。始まって早々、憲兵隊が学生を殴るところを見せられますよね。「うわっ、いきなり見せるんだ」とビックリしましたが、表現として非常に勉強になりました。

『返校 言葉が消えた日』©1 Production Film Co. ALL RIGHTS RESERVED.

―映画化が決まった経緯についてお聞かせください。

ゲームをローンチした後、いくつもの映画会社から連絡をいただき、いろんな方々にお会いしました。その中で、ジョン・スー監督のチームとは最初から非常に良い話し合いができたように思います。このゲームが台湾で反響を呼んだ理由を認識されていたので、作品の社会的な意味や、(映画化への)期待やプレッシャーも理解してくださっていました。映画化の難しさを知った上で、事前にアイデアを練ってくださっていたわけです。

『返校 言葉が消えた日』©1 Production Film Co. ALL RIGHTS RESERVED.

―ジョン・スー監督や製作チームに、なにかオーダーはされましたか?

監督とは年齢が近いのですが、お互いに異なる家庭環境で育ちました。ただし「返校」という作品については共通する考えが多かったので、「よりよい映画版を作るには?」と考える余地がありましたね。このゲームは台湾の歴史、デリケートな部分に触れています。誰もが触れたくない、見たくない、言いたくない、そう思っていたような部分です。だから細心の注意を払いましょう、というお話をしました。けれども監督とは、ゲームのどこを再現すべきか、という点でも初めから意見が合っていたんです。

脚本の話し合いには参加しましたが、その後の映画製作は、プロフェッショナルである彼らにすべてお任せしました。翠華中学のロケ地を見るために屏東(県)に行った時は、チーム一同、まるで校外学習に出かける学生のようでしたね。

『返校 言葉が消えた日』©1 Production Film Co. ALL RIGHTS RESERVED.

―ヤオさんの作った「返校」は、映画になり、テレビドラマや小説にもなっています。こうした展開によって、ご自身の中で新たな発見はありましたか?

あらゆるメディアと作り手を通して、「返校」があらゆる形で派生しうるということに驚かされました。同じ作品とはいえ、実際には作り直されているので、原作者としては様々な可能性を見てみたいですね。映画版やドラマ版は、ある意味で私に対するフィードバックだと思います。別のクリエイターが「返校」にとって一番良い表現を考え、作品という形にしてくださったのは非常に良いこと。私自身の今後の作品にも、きっと大いに役立てられると思います。

『返校 言葉が消えた日』©1 Production Film Co. ALL RIGHTS RESERVED.

ゲームというメディアでホラーを描くこと

―再びゲームの話題に戻りますが、なぜホラーというジャンルを選ばれたのでしょう? ご自身がホラーのファンだったのでしょうか。

ホラーというジャンルを選んだのは、プロトタイプ版の内容に関係があるのと、マーケティングを考慮したためです。私自身はホラーファンではなくて、血がドバッと噴き出すような作品よりも、恐怖心をそそられる、物語のしっかりとした作品が好きです。学生時代は映画ばかり観ていたので、『1408号室』(2007年)や『IT/イット』(1990年)、『キョンシー』(2013年)、それから『ヘル・レイザー』シリーズ(1987年ほか)や『エイリアン』(1979年)なんかも観ましたけどね。

「返校 -Detention-」

自分の好みで言えば、(いわゆるホラーよりも)むしろ精神や意識の流れを描くもの、シュールな作品に惹かれます。だからゲームの『サイレントヒル』、アンドレイ・タルコフスキーの『ストーカー』(1979年)には大きな影響を受けました。ただ、私たちがいきなりそういうゲームを作ってもヒットするとは思えなかった。そこで、大衆路線がイヤだったわけでもないので、ホラーという看板を掲げつつ、自分が好きなことをやろうと思ったんです。

「返校 -Detention-」

―「返校」を開発するにあたり、直接的な影響を与えた映画やゲームはありましたか?

いちばん参考にしたのは、やはりゲームの『サイレントヒル』でしたね。それから、台湾ニューシネマ(※注)の作品も参照しました。『恋恋風塵』(1986年)、『悲情城市』(1989年)、『無言の丘』(1992年)、『牯嶺街少年殺人事件』(1991年)、それから瓊瑤の小説を映画化した『窓外(原題)』(1973年)にも影響を受けました。それぞれゲームのシーンやキャラクター、それからセリフなどの参考にしています。

(※注:1980~1990年代に台湾の映画界で起こったムーブメントのひとつ。映画界の低迷を受け、主に若手監督たちが芸術性・社会性の高い作品を数多く送り出した)

「返校 -Detention-」

―ストーリーの評価が非常に高い作品です。ゲームとして物語を語るため、工夫されたところをお聞かせください。

たとえばファン・レイシンの精神的な世界を描くにせよ、彼女が生きた現実と、彼女の内面の差をどのようにゲームとして表現すべきか、ということをすごく考えました。ホラーには「罪」と「罰」という両極の要素や、登場人物の後悔が描かれることが多いですが、この作品も同じです。

「返校 -Detention-」

中国には「黒白無常」という言葉があり、それは「世の中は無常」ということ。白が本当に白なのか、黒が本当に黒なのかはわからないけれど、悪いことをすれば閻魔様に命を取られる、という言い伝えがあります。そこで、あの世の神様や幽霊を登場させることにしました。一番偉い閻魔様(城隍神)は裁判官のような存在で、ファン・レイシンに自問自答をさせる。ファンはあの世の人にも尋ね、自分自身にも尋ねますが、その時にはお線香を上げたり、お金を燃やしたりします。そういう部分をゲームの謎解きとしてデザインしました。パズルと物語のどちらを優先すべきなのか、そのバランスとリズムは常に考えましたね。

「返校 -Detention-」

―続いて発表された「還願 -Devotion-」も、「返校」と同じく台湾ローカルの要素が強いホラーゲームです。こちらは3Dアドベンチャーですが、なぜ3Dを選ばれたのでしょうか?

「還願」は、もともと赤燭遊戲が製作し、パートナーと共同出資する企画として、「返校」のリリース前から動いていたものです。最初はVRの短編ホラー作品を作る予定でしたが、VRのハードがあまり普及していなかったこと、体験の違和感を克服することが難しかったことから、フル3Dのゲームとして開発するのはどうかと考えました。技術的に可能なことはやってみたい、という考えもありましたね。

「返校 -Detention-」

最初の内容はプロデューサーの東東が考えたのですが、すでに3人家族という設定、家族と宗教についての物語、そしてテレビ番組「七彩星舞台」――これは台湾の長寿歌番組「五燈獎」へのオマージュでした――という要素は入っていました。開発段階では初の試みも多く、チームのメンバーも増え、実写作品のキャストやオーケストラとの共同作業もあった。ただし「返校」と同様、台湾ローカルの要素を取り入れることで全員が一致していましたし、ある種の共同製作ができたのは特別な経験だったと思います。

「返校 -Detention-」

―赤燭遊戲の次回作についてお聞かせください。

タイトルは決まっていませんが、物語の要素があるアクションゲームです。共同設立者のひとり、適維が制作します。「返校」「還願」とは方向性がまったく違うので、台湾ローカルの要素が直接的に登場するわけではありません。赤燭遊戲では開放的なマインドでゲーム開発を考えていて、それはインディーズの開発者やクリエイターがチームの大部分を占めているから。メンバーの多くは、どんなゲームでも遊ぶ雑食性のプレイヤーですし、だいたいは「作りたいものは作れる」という考え方です。楽しみにしていてください。

「返校 -Detention-」

―最後に、日本の観客や「返校」ファンへのメッセージをお願いします。

ゲームと映画を応援していただき、ありがとうございます。ぜひ映画館に出かけて、映画をご覧ください。だけど、私のゲームも忘れずに遊んでください(笑)。

『返校 言葉が消えた日』©1 Production Film Co. ALL RIGHTS RESERVED.

取材・文:稲垣貴俊

『返校 言葉が消えた日』は2021年7月30日(金)よりTOHOシネマズシャンテほか全国公開

『返校 言葉が消えた日』

放課後の教室で、いつの間にか眠り込んでいた女子学生のファン・レイシンが目を覚ますと、なぜか人の姿が消えて学校はまるで別世界のような奇妙な空気に満ちていた。

校内を一人さ迷うファンは、秘密の読書会のメンバーで彼女に想いを寄せる男子学生のウェイ・ジョンティンと出会い、力を合わせて学校から脱出しようとするが、どうしても外へ出ることができない。

廊下の先に、扉の向こうに悪夢のような光景が次々と待ち受けるなか、消えた同級生と先生を探す二人は、政府による暴力的な迫害事件と、その原因を作った密告者の哀しくも恐ろしい真相に近づいていく──。

| 制作年: | 2019 |

|---|---|

| 監督: | |

| 出演: |

2021年7月30日(金)よりTOHOシネマズシャンテほか全国公開