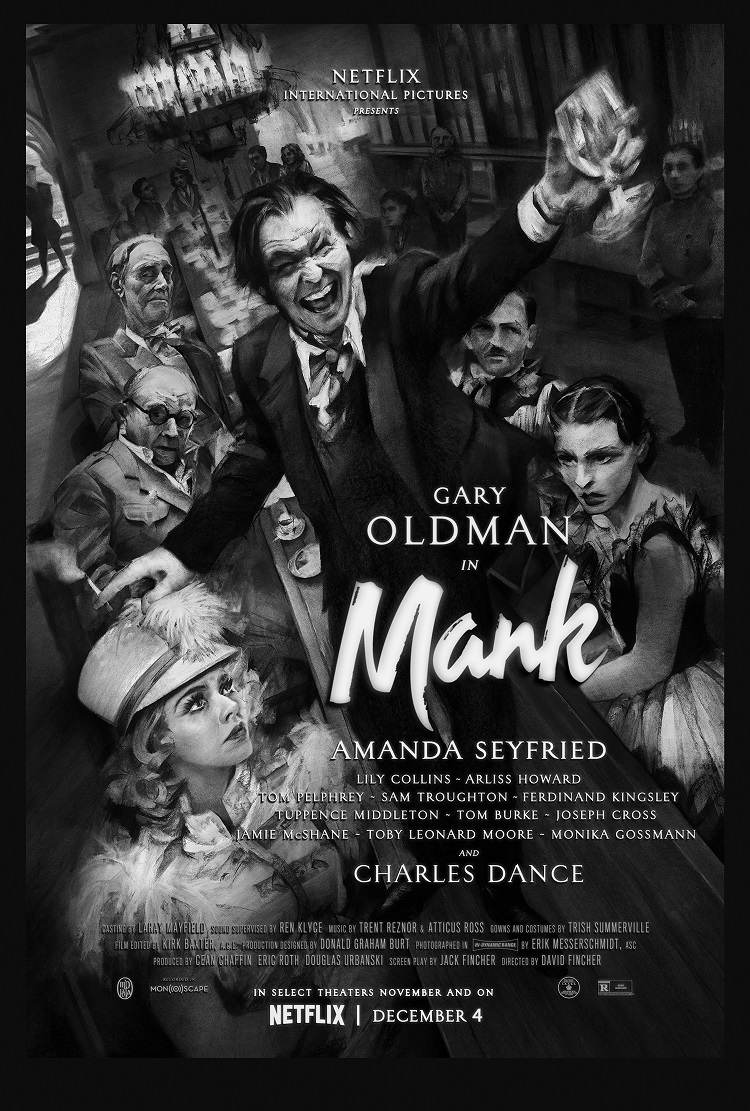

D・フィンチャー最新作! G・オールドマン主演!

とてつもない財を築いた新聞王ケーンの生涯、そしてケーンの最期の言葉「バラのつぼみ」の謎に迫る『市民ケーン』(1941年)といえば、天才オーソン・ウェルズの映画デビュー作にして最高傑作。そんな映画史に燦然と輝く作品の脚本執筆の過程を描くのが、デヴィッド・フィンチャー監督最新作『Mank/マンク』だ。

Netflixオリジナル映画『Mank/マンク』独占配信中

タイトルの“マンク”とは、『市民ケーン』の脚本家ハーマン・J・マンキウィッツのことで、本作でマンクを演じるのはゲイリー・オールドマン。60を超えてもなお「だいぶ太る」という相変わらずの役作りっぷりで、アル中で減らず口というハリウッドの問題児を茶目っ気たっぷりに演じている。ただ、『市民ケーン』執筆時のマンクは40歳そこそこなので、ゲイリー・オールドマンが醸すイイ具合の老いぼれ感は役には合ってない気がするけど……。

Netflixオリジナル映画『Mank/マンク』独占配信中

とにかく、そんな老いぼれマンクがオーソン・ウェルズからの頼みで脚本を執筆開始するのだけれど、これが完全に『市民ケーン』の語り口を踏襲し、時系列はあっちへ行ったりこっちへ行ったりと大忙し。

登場人物も固有名詞もやたら多く、世界大恐慌で誰もがジリ貧だった1930年代のハリウッドを基盤に、『市民ケーン』のケーンのモデルとなった新聞王ウィリアム・ランドルフ・ハースト(チャールズ・ダンス)、その愛人でマンクと妙な友情を築く女優マリオン・デイヴィス(アマンダ・セイフライド)、不正だらけのカリフォルニア州立選挙、いつだって無条件に渾身的なマンクの妻サラ(タペンス・ミドルトン)、ナチス・ドイツの台頭、マンクの右腕速記者リタ(リリー・コリンズ)、MGM(メトロ・ゴールドウィン・メイヤー)のワンマン社長ルイス・B・メイヤーの傲慢っぷりに、マルクス兄弟の映画参入。そしてマンクの弟で、のちに『三人の妻への手紙』(1949年)『イヴの総て』(1950年)で2年連続アカデミー監督賞と脚色賞を2回ずつ受賞という記録を成し遂げたジョセフ・L・マンキウィッツ、と枚挙に暇がない。

Netflixオリジナル映画『Mank/マンク』独占配信中

米大統領選ともシンクロ! ファシズムの陰が忍び寄るハリウッドへ警鐘を鳴らす!!

脚本の初稿は、ジャーナリストであったデヴィッド・フィンチャーの父ジャック・フィンチャーが90年ごろに書いたものだそうだが、いったい80年前の話をいまさら語ることになんの意味があるのか? と思うわけです。そしたら、もちろん「あの頃はよかった」という映画にはなっていなくて、それもそのはず、フィンチャー自身はデビュー作『エイリアン3』(1992年)からハリウッドには複雑な感情を抱いているし(脚本が完成していないまま撮影に突入し、編集もめちゃくちゃにされ、今後も監督作として認める気はない! と何度も発言している)、『ファイト・クラブ』(1999年)でも描き、かつ実践もしたメディアの持つ暴力性は本作でもたっぷり描かれ、しかもそれが選挙戦という場面ということで、2020年の米大統領選挙と見事にシンクロ!

Netflixオリジナル映画『Mank/マンク』独占配信中

なにより随所で語られるのが、権力で労働者階級を押さえ込むファシズムのやり口。これって、中国の大資本に支えられている現在のハリウッドを描いていることは明白なわけで。フィンチャーの出世作『セブン』(1995年)のラストシーンでの「ヘミングウェイがかつて書いた言葉がある。“この世は素晴らしく、戦う価値がある”と。後半には同意する」というセリフからわかる通り、ストロング・スタイルな世界の見方は変わっていないフィンチャーだったのでした。

Netflixオリジナル映画『Mank/マンク』独占配信中

文:市川力夫

『Mank/マンク』はNetflixで独占配信中

『Mank/マンク』

アルコール依存症の脚本家ハーマン・J・マンキウィッツが『市民ケーン』の仕上げを急いでいた頃の1930年代のハリウッドを、機知と風刺に富んだ彼の視点から描く。

| 制作年: | 2020 |

|---|---|

| 監督: | |

| 脚本: | |

| 出演: |