元科学者の異色監督セルゲイ・ロズニツァが客観的に映し出した<群衆>

コロナ禍で揺れる映画興行界だが、2020年は『はりぼて』や『なぜ君は総理大臣になれないのか?』など、ドキュメンタリー映画に掘り出し物が多かった。そして11月14日(土)から日本初公開されるセルゲイ・ロズニツァのドキュメンタリー3部作は、映画ファンならずとも絶対に見逃してはならない傑作、問題作だ。

『セルゲイ・ロズニツァ<群衆>ドキュメンタリー3選』

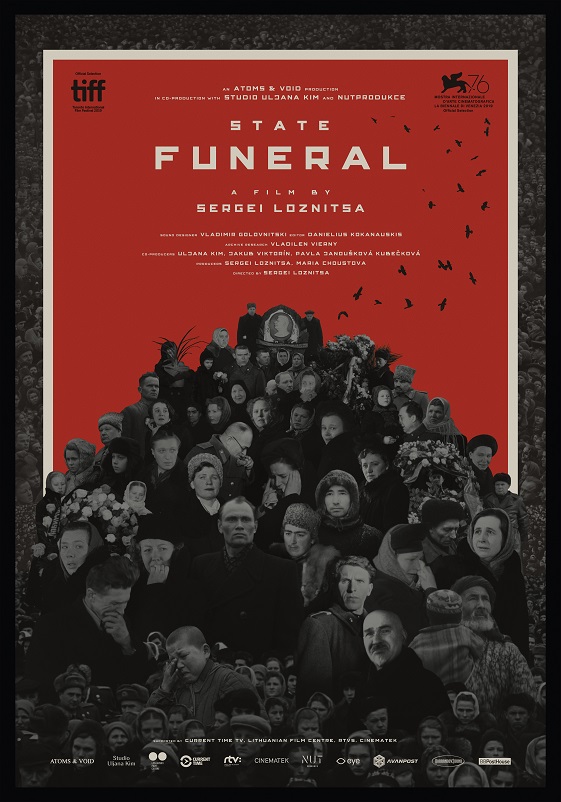

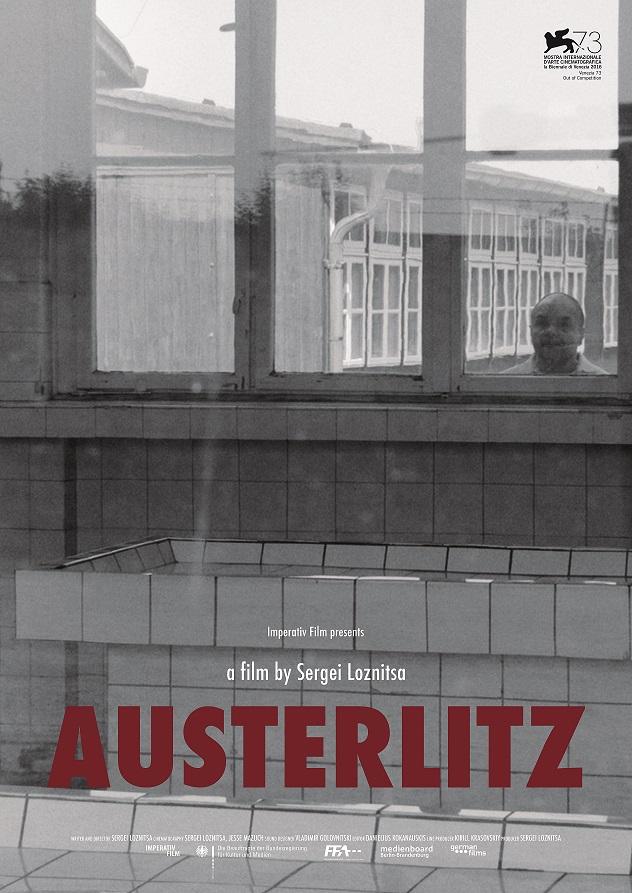

<群衆>という共通テーマで公開される3作は、1930年に起こった“産業党事件”裁判にモスクワ市民の反応を加えて再編集した『粛清裁判』(2018年)、1953年に死んだソ連の悪名高い独裁者スターリンの葬儀を当時の映像を元に克明に再現した『国葬』(2019年)というアーカイヴ映像を編集した作品2本と、第二次大戦中、ホロコーストの舞台となったザクセンハウゼン強制収容所に現在観光に訪れる人々を撮った『アウステルリッツ』(2016年)である。

『国葬』© ATOMS & VOID

セルゲイ・ロズニツァは1964年生まれのウクライナ人で、現在はベルリン在住。初めは科学者としてAIを研究していたが、1991年、27歳でモスクワの映画大学に入学、1996年からサンクトペテルブルク・ドキュメンタリー映画スタジオで映画製作を始めたという変わり種だ。これまで21本のドキュメンタリーと4本の長編劇映画を監督、劇映画はいずれもカンヌ映画祭に正式出品されている。私はコンペに出品された3本をすべて見ているが、彼の才能に本当に気づいたのは、2014年にカンヌで特別上映されたドキュメンタリー『マイダン(Maidan:原題)』からだった。

【公開初日イベント決定】11月14日(土)13:00〜『国葬』@Image_forum 上映後にロズニツァ監督をZoomで繋いだトークイベントを開催します!!チケット販売は3日前の11月11日(水)からとなります。※前売券をお持ちの方も水曜より劇場窓口で座席券と交換できます(先着順) pic.twitter.com/XMFzaATrH0

— セルゲイ・ロズニツァ日本公開作品公式アカウント (@sergeiloznitsa) October 26, 2020

『マイダン』は、2013年11月からキエフの独立広場を占拠して始まったヤヌコーヴィチ大統領に対する民衆の抗議活動を撮ったドキュメンタリーで、私は事件そのものに興味があって見に行ったのだが、見終わったときにはロズニツァの作るドキュメンタリーの面白さにすっかり魅了されていた。その特徴を一言で言えば、視線の“長さ”だ。固定カメラによる遠景の長いショットで対象を凝視する。その長さと強さと、対象を標本のように捉える科学者らしい客観性が、彼の特異な才能であるように思った。

ソ連の恐ろしさと滑稽さを浮かび上がらせる骨太ドキュメンタリー3選

『粛清裁判』のテーマである産業党事件とは、ソ連の産業のトップにいる8名の知識人が西欧諸国のスパイで、クーデターを企てたとして逮捕され裁判にかけられた事件である。広い体育館のような施設いっぱいに傍聴席が設けられ、詰めかけたモスクワ市民の前で公開で行われた裁判は、当時発明されたばかりのトーキー技術を使って克明に記録され、ドキュメンタリー映画『13日<産業党事件>』(1930年:原題)となった。しかし、この裁判はフェイクだった。そもそも産業党事件なるものが、国家の引き締めと権力の集中を狙ったスターリンのでっちあげだったのだ。スケープゴートにされた8名の被告は(ある意味で裁判官側も)スターリンが定めた台本に沿って“自分自身”を演じたフェイク・ドキュメンタリーなのである。演技でないのは、スターリンが仕掛けたプロパガンダに踊らされ、裏切り者に死刑をと叫んでデモ行進する民衆の怒りである。

『粛清裁判』© ATOMS & VOID

『国葬』は1953年3月5日に死んだスターリンの葬儀の記録だ。当時200名近いカメラマンがソ連邦の津々浦々に派遣されて撮った追悼行事と、各国の要人が弔問に訪れて行われたモスクワでの盛大な国葬の模様が克明に記録されている。おそらくは史上最大規模であろう大国の指導者の国葬は、何もかもが桁外れで、笑いを誘うほど大げさである。そして、葬儀後に起こる血で血を洗う権力闘争(弔辞を読んだ最高権力者3名はいずれも失脚、ベリヤは同年末に処刑)を知った目で見ると、歴史の非情さを思わずにはいられない。

『国葬』© ATOMS & VOID

『アウステルリッツ』は、現在の強制収容所を訪れる人々を撮ったドキュメンタリーだ。“アウステルリッツ”とは地名でなく、ロズニツァが着想を得たW・G・ゼーバルトの小説の題名で、ヨーロッパを旅しながら建築と暴力の歴史を語る建築史家の名前である。私は未読なので、小説と映画の関係を語ることは出来ないが、負の遺産として保存された強制収容所と、そこを観光で訪れ、記念写真を撮る人々との対比によって、時間の流れの残酷さと無邪気さの暴力性を浮かび上がらせようとしている。

『アウステルリッツ』© Imperativ Film

“見ることは信じること”を突きつけるロズニツァ作品の冷徹な視線と客観性

ロズニツァの作品を見ていると、“Seeing is Believing”という英語の諺が浮かんでくる。日本語では、“見ることは信じること”、“百聞は一見にしかず”と訳される。本当のことは見てみないと分からない、という意味だ。が、果たしてそうだろうか?『粛清裁判』を傍聴していたモスクワ市民は、被告の8名が無実の学者だったと見破れたろうか。『国葬』で、スターリンの弔問に訪れた民衆は、遺体の横で悲しみに打ちひしがれていた遺族や関係者が、実は権力から滑り落ちる恐怖におののいていたことが見破れたろうか。

『粛清裁判』© ATOMS & VOID

「この目で見たんだから本当だ」という思い込みは、権力者に簡単に利用されうる。スターリンの時代と違い、今はネットを通じてどこにでも映像が溢れているが、果たしてその映像は信頼に足るものだろうか? フェイクではないのか? 一国の大統領でさえフェイク・ニュースを垂れ流す今、それがフェイクかフェイクでないかは“見る”という行為だけでは判別できないのではないか。

『国葬』© ATOMS & VOID

実はロズニツァのドキュメンタリーは、この“Seeing is Believing”という諺が隠れたテーマになっていると私は思う。時間の流れで洗われた目で見ると、『粛清裁判』や『国葬』の裏に封じ込められていた真実が見えてくるからだ。命と引き替えに罪を認める被告の動作のひとつひとつ。粛々と行われる葬儀の陰で、遺体を一目見ようと押しかけた数十人とも数千人とも言われる市民が圧死した、映像に撮られなかった事実。当時の民衆には見えなかったものが、今の私たちには見える。そう、まさに“見ることは信じること”なのだ。そして、そのためには対象を冷徹に見つめるロズニツァの視線の長さと強さと、科学者らしい客観性が必要なのだ。

『国葬』© ATOMS & VOID

文:齋藤敦子

『セルゲイ・ロズニツァ“群衆”ドキュメンタリー3選』は2020年11月14日(土)よりシアター・イメージフォーラムほか全国劇場公開