NY社交界の“冷血”な天才美男子『トルーマン・カポーティ 真実のテープ』~記録映像で浮かびあがる素顔

絶世の美男子降臨! てっきりフィクションかと思っていたら……

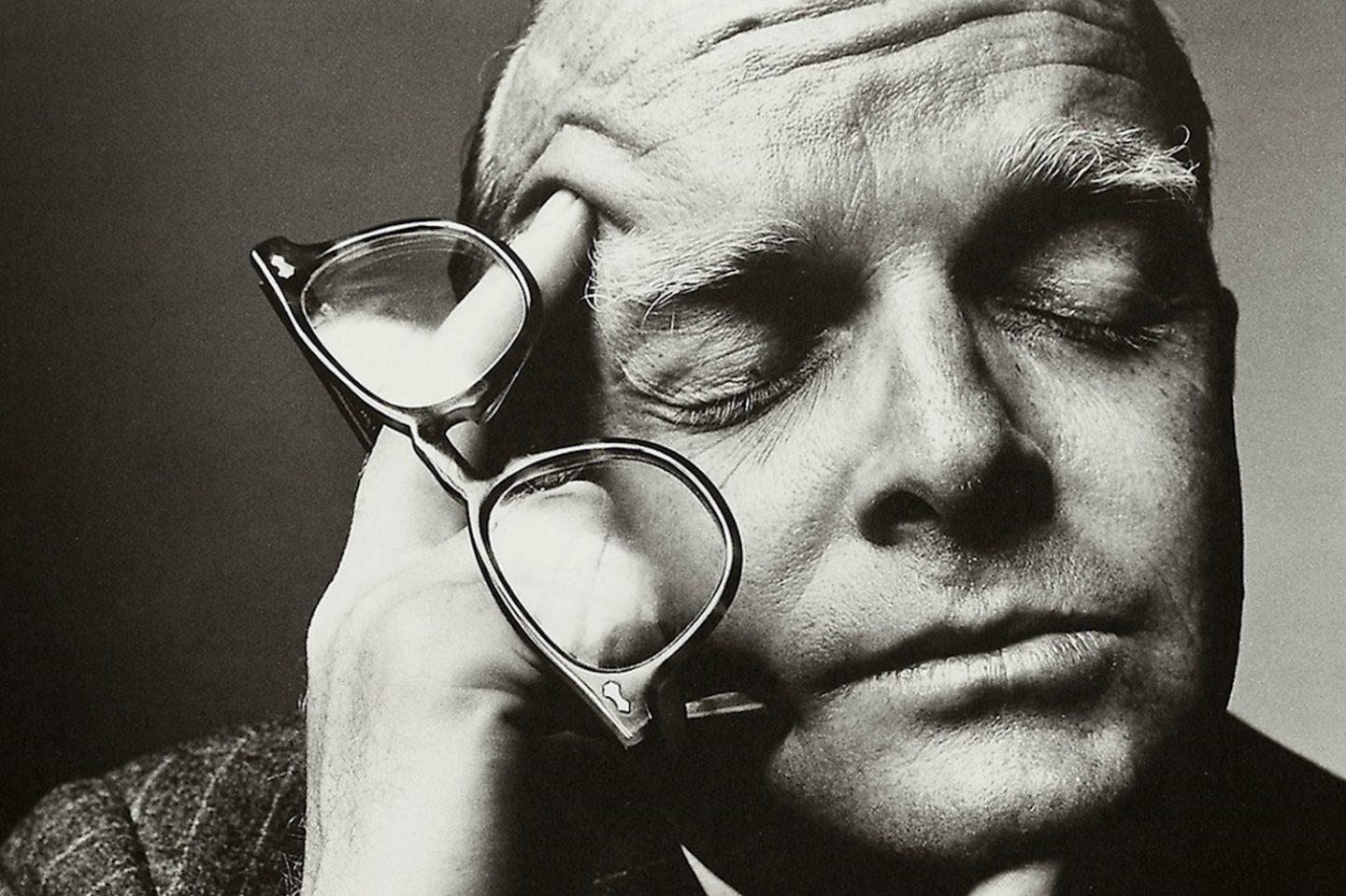

ポスター・ビジュアルを目にしたとき、「ああ、またカポーティの伝記映画ができたんだ」と思った。誰か最近、人気のある若手俳優が若き日のカポーティを“演じた”に違いないと理解していた。それは、ポスターに使われている写真のせいだ。

そこには、どう見ても演出過剰なファッションを身にまとい、挑戦的なポーズでにカメラをみつめる、繊細で知的で聡明そうな若者が映っている。いかにも、ニューヨークの社交界を代表し、メディアに出まくっていた小説家を思わせる一枚だ。カポーティと交流があった有名なファッション・カメラマン、リチャード・アヴェドンの作品をモチーフにしたのだろう。と、すっかり思い込んだ。

『トルーマン・カポーティ 真実のテープ』© 2019, Hatch House Media Ltd.

カポーティを素材にした映画には、故フィリップ・シーモア・ホフマンが第78回アカデミー賞主演男優賞に輝いた『カポーティ』(2005年)があったし、『Infamous(原題)』(2006年/日本未公開)なる作品では、イギリス人の(背の低い)個性派俳優トビー・ジョーンズがカポーティを見事に演じて絶賛され、その後『ハンガー・ゲーム』シリーズ(2012~2015年)や『キャプテン・アメリカ』シリーズ(2011~2014年)など、ハリウッド大作でも活躍するようになった(ちなみに、この『Infamous』、共演者の顔ぶれが、ダニエル・クレイグ、グウィネス・パルトロー、サンドラ・ブロック、イザベラ・ロッセリーニ、シガーニー・ウィーヴァー、ピーター・ボグダノヴィッチとやたらに豪華なので、どこかでテレビ放映でもしてくれないだろうか)。

ただし、失礼ながら、フィリップ・シーモア・ホフマンもトビー・ジョーンズも、あまり美男子とは言い難い。ようやく映画界も、絶世の美男子だったカポーティの若き日々に目をつけて、『君の名前で僕を呼んで』(2017年)的な作品を作ったか、と勝手に納得していたのだ。

ところが、そうではなかった。本物だった。つまり、その……『トルーマン・カポーティ 真実のテープ』のポスターに映っているのは、ハリウッドの若手スターでもヨーロッパで発見された新人俳優でもなんでもなく、トルーマン・カポーティその人だったのだ。

「オーラル・バイオグラフィ」を再構成したドキュメンタリー映画

失礼しました。つまり『トルーマン・カポーティ 真実のテープ』は、劇映画ではなくドキュメンタリー映画。ノンフィクション作家のジョージ・プリンプトンが、カポーティの死後、彼の友人・知人・関係者170人以上にインタビューして本にまとめた「トルーマン・カポーティ」(新潮文庫刊)のために録音されたテープを再利用し、膨大なニュースや記録映像、写真などと合体させている。

『トルーマン・カポーティ 真実のテープ』© 2019, Hatch House Media Ltd.

プリンプトンの本は「オーラル・バイオグラフィ」と呼ばれる形式をとっていて、多種多様な証言をそのまま活字化し、テーマ(語られる内容)別にまとめられている。よくある評伝などのように、証言の間に作者の意見や解説が語られることは一切ない。なので、そこで語られている内容が事実なのかウソなのか、果たしてカポーティは何を考えていたのか……すべては読む者の判断にゆだねられている。

今回のドキュメンタリー映画は、最初にジョージ・プリントンの声が聞こえてくるのだが、彼の取材テープをもとにしたとか、「オーラル・バイオグラフィ」の手法を取り入れたとか、そういった説明はない。一方、(テープで)語っている本人の写真や映像が紹介されるし、映画のための撮りおろしインタビュー(つまり映像と言葉が一体化している)も何人か収録されている。

『トルーマン・カポーティ 真実のテープ』© 2019, Hatch House Media Ltd.

つまり、このドキュメンタリーはプリンプトンの「オーラル・バイオグラフィ」を、何人かの撮りおろしインタビューによって繋いで再構成した「トルーマン・カポーティ伝記」になっているわけだ。

ちょっと不思議なのは、撮りおろしインタビューで饒舌にしゃべっている作家ジェイ・マキナニー。80年代に「ニュー・ロスト・ジェネレーション」作家のひとりとして話題になり、デビュー作はマイケル・J・フォックス主演で『再会の街/ブライトライツ・ビッグシティ』(1988年)として映画化された。ところが、マキナニーはドキュメンタリー中で「ジョージ・プリンプトンの家のパーティで、カポーティを紹介された……」と語っているのに、プリンプトンの本にはマキナニーは登場していない。なにかあったのだろうか? と勘繰りたくなるが、ま、それは別の話か。

ゲイライフ、仮面舞踏会、オードリー・ヘプバーンとの因縁

小説の裏表紙に使われたカポーティの写真に「一目惚れした」と語る女性が出てくる。また、生涯にわたってパートナー関係だった男性作家(これまたハンサム!)と一緒に写るスナップ写真は、まるでイギリス製ゲイ映画(『アナザー・カントリー』[1983年]など)のスチール写真のようだ。

カポーティが作家デビューした後、ヨーロッパへ行っていたのは1950年代のことらしい。ジョン・ヒューストンのためにハンフリー・ボガート主演の『悪魔をやっつけろ』(1953年)の脚本をイタリアの撮影現場で書いたとか、マーロン・ブランドを取材するために、『サヨナラ』(1957年)撮影中の京都を訪れたり、映画ファンの興味をそそるカポーティのエピソードは、インタビューやテレビ番組の会話に断片的に登場するだけで詳しく解説されないので、なんとももどかしい。

ドキュメンタリーのクライマックスは、やはり「黒と白の舞踏会」とよばれた、1967年にカポーティがニューヨークのプラザホテルに500人以上のゲストを招いて主宰した「仮面舞踏会」のくだりだろう。様々な記録映像(当時はビデオもないのでフィルム映像)で出席者の様子がうかがえるのが楽しいのだが、ローレン・バコール、ヘンリー・フォンダ、キャンディス・バーゲン、(当時夫婦だった)フランク・シナトラとミア・ファローらの姿が見られるのだが、画面では一部を除いて字幕で紹介されないのは少し残念。まあ、作品的には我々にはあまり馴染みのないニューヨーク社交界の女性たちに重きをおいているから仕方ないのか。

ちなみに、招待リストにはマレーネ・ディートリッヒやグレタ・ガルボらの名前もあったが、出席はしていなかったらしい。

『トルーマン・カポーティ 真実のテープ』© 2019, Hatch House Media Ltd.

そういえば、リチャード・アヴェドンの名もカポーティ自身のコメントに登場するだけで、ちゃんと紹介されない。フィリップ・シーモア・ホフマン版の伝記映画では、わざわざ(超売れっ子カメラマンの)アヴェドンをニューヨークからカンザスの田舎町まで呼び寄せて、『冷血』(1967年)の犯人たちのポートレートを撮らせる場面があった。

実は、このアヴェドンをモデルにした映画がある。オードリー・ヘプバーンが主演して歌って踊ったミュージカル『パリの恋人』(1957年)だ。フレッド・アステアが演じたニューヨークのファッション雑誌のカメラマンこそアヴェドン本人がモデルで、タイトルバックにはアヴェドン作品がたっぷり使われた。興味深い設定なのだが、何か(ハリウッド的な)事情があったのだろうが、ヘプバーン(当時28歳)の相手役がアステア(当時58歳)では、まるで親子みたいでロマンチックな雰囲気が皆無で、オシャレな配色やオードリーのダンスは楽しめるのに、なんだか観ていてお尻がムズムズする奇妙な映画になっていた。

そして、1961年にカポーティの代表作『ティファニーで朝食を』が映画化された際、カポーティの希望を無視してオードリー・ヘプバーン主演になった(ハリウッド的な)事情はドキュメンタリーでしっかり解説される。真相はとにかく、アヴェドンもカポーティもヘプバーンとは相性が悪かったようだ。

未完に終わった遺作の謎……そんなことはどうでもいいのだ!

ドキュメンタリーの「まとめ」は、遺作となった(未完の)小説「叶えられた祈り」で、カポーティが長年仲良く交遊してきたニューヨーク社交界の美女たちの実態をスキャンダラスに暴き、社交界から絶縁された件について、「なぜカポーティはそんなことをしたのか」的に疑問を呈しながら、「天才作家の謎」を巨大化させようとしているように思える。

『トルーマン・カポーティ 真実のテープ』© 2019, Hatch House Media Ltd.

数々のインタビュー音声などを聞きつつ、その会話の背後にある真実を探るのが、そもそも「オーラル・バイオグラフィ」的な愉しみのはず。ゲイの美青年だったカポーティにとって、退廃しきった社交界の美女(年月が経てば齢も食う)など別にどうでもよかったはずで、『冷血』の犯人たちと同様、小説で描きたいと考えた素材のひとつでしかなかったとしか思えない。実際、カポーティは(古くさい)社交界と手が切れた後、アンディ・ウォーホルら、ニューヨークを席巻したポップカルチャー人種たちと伝説のディスコ「スタジオ54」で夜ごと遊びまわるようになる。プリンプトンも親交があったウォーホル一派の証言はまったく出てこない。

『トルーマン・カポーティ 真実のテープ』© 2019, Hatch House Media Ltd.

『冷血』というタイトルが、殺人犯たちのことを指すのか、それとも作者であるカポーティのことなのかを考察する証言が登場する。答えは明白だろう。『冷血』で6年、社交界の暴露本には20年以上の月日をかけて「取材」を重ねたカポーティだ。『冷血』とは、それこそ遺作のための、そして自分自身のための形容詞でしかなかったのではないだろうか。

文:セルジオ石熊

『トルーマン・カポーティ 真実のテープ』は2020年11月6日(金)よりBunkamuraル・シネマほか全国公開