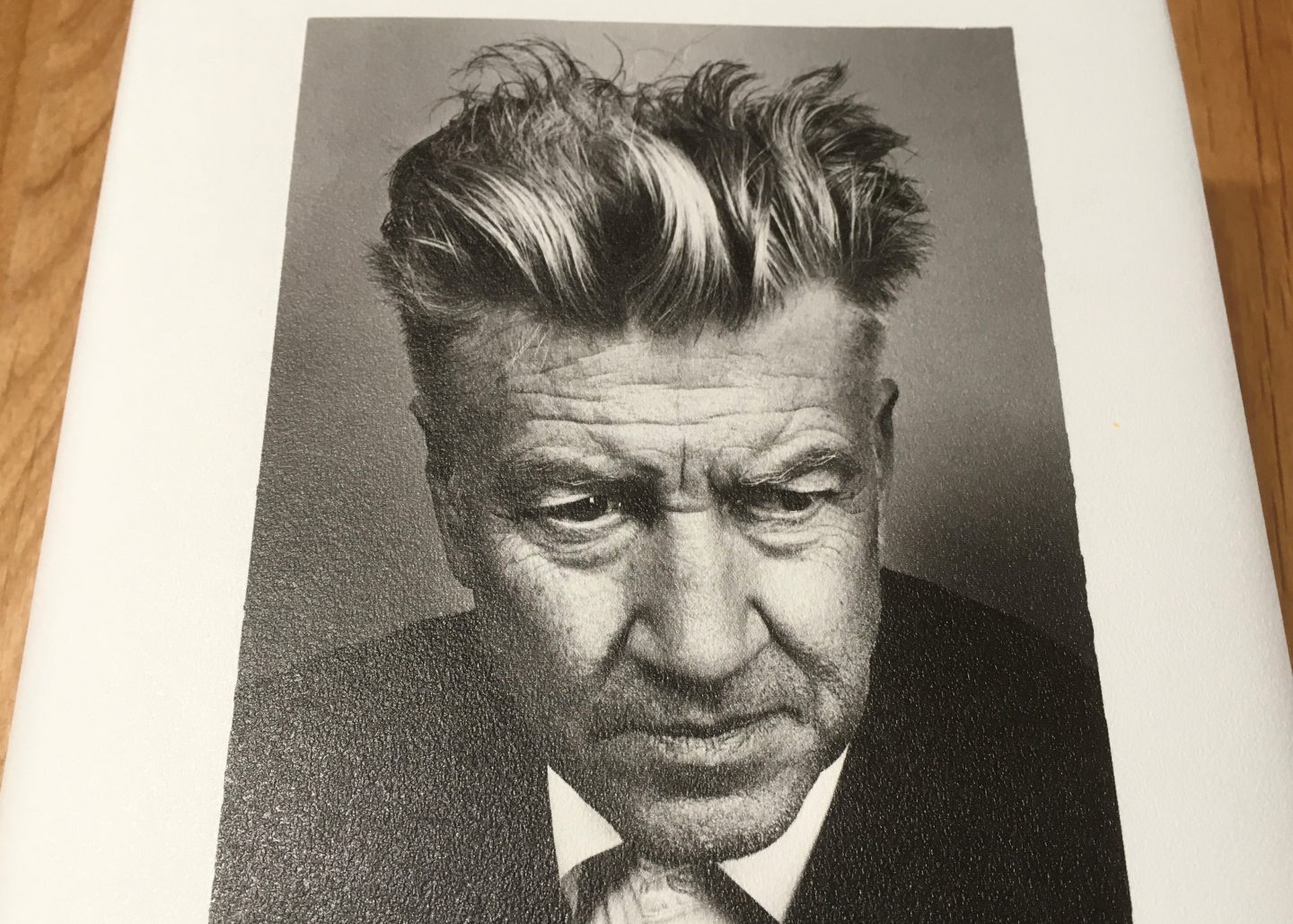

雄弁ながら謎多き監督、デヴィッド・リンチ

映画監督は、自身の内なる衝動をイメージに変換させ、言葉ではなく、映像によって表現する。それゆえ、自身の創作について言語化できないという者も少なくない。それもそのはず、彼らは言語化できないからこそ、映像によって表現しているのだから。その点、デヴィッド・リンチは意外にも雄弁なのだ。一見すると彼のエキセントリックな外見は、気難しく、内気にも見える。しかし、リンチのインタビュー映像などを見ると、彼は言葉を慎重に選びながらも、ゆっくりと言葉を吐き出し、自身が創造した映像世界について的確な言葉を操っていることがわかる。

また、デヴィッド・リンチは日本でも出版された「デヴィッド・リンチ 映画作家が自身を語る」(フィルムアート社・刊)や「大きな魚をつかまえよう リンチ流アート・ライフ∞瞑想レッスン」(四月社・刊)などの書籍の中でも、自身の人生や作品について言語化してきたという経緯がある。2018年に日本で公開されたドキュメンタリー映画『デヴィッド・リンチ:アートライフ』(2016年)は、彼の自宅アトリエで25時間にも及ぶインタビューが敢行され、創作の謎に迫ってゆくという内容だったが、やはりここでもリンチは雄弁だった。映画監督の中には、自身の作品を自ら解説することを嫌う者もいるが、どちらかというとリンチの姿勢は積極的にさえ見えるのだ。

さらにデヴィッド・リンチは、監督という裏方の側にいるにもかかわらず、名前と顔が一致するという数少ない映画監督のひとりであるという点も特徴だ。エキセントリックな外見が印象的であることは勿論だが、彼自身が積極的に表舞台に立ってきたことも、その理由のひとつに挙げられる。例えば、リンチは自身が演出したテレビドラマ「ツイン・ピークス」シリーズ(1990~199年、1992年、2017年)に俳優として出演している。カイル・マクラクラン演じる主人公・クーパー捜査官の上司・ゴードン役を演じている姿は、耳が不自由だという設定を施すことで嬉々として演じているようにさえ見える。また、ハリー・ディーン・スタントンの遺作となった『ラッキー』(2017年)や「ツイン・ピークス」で2つのエピソードを演出したティナ・ラズボーン監督の『ゼリーと私』(1988年)などでも俳優として参加していた。

関係者の客観視点とリンチ自身の主観を擦り合わせた二重構造の自伝

今回、日本で翻訳本が発売されることになった『夢みる部屋』(フィルムアート社・刊)では、表舞台に立ち、自らの作品論や演出論、自身の人生についても語ることも厭わないデヴィッド・リンチの、さらに詳細な人生が語られている。興味深いのは、704ページにも及ぶ大著であるにもかかわらず、前書きで「本書は短すぎるし、手元の物語の表面を引っかいたに過ぎない」と記されている点にある。初めて記述されたであろう事実の洪水に抗いながら、それでも我々はリンチのごく僅かしか知り得ていないという事実に眩暈を覚えるのである。彼のエキセントリックな外見同様、我々はリンチの表層的な部分しか見ていなかったのだという事実に圧倒されるからだ。

『夢みる部屋』

本書が巧妙であるのは、リンチが自身の映画人生を回想するだけでなく、共著者であるクリスティン・マッケンナがジャーナリストの立場として、リンチの周辺人物にインタビューを行うという二重構造になっている点にある。家族や友人、作品に参加した俳優や技術者たちによる客観的な視点と、リンチの主観的な視点とを擦り合わせることで、より詳細な事実を導こうと試みているのだ。つまり、本人による「回想録」と他人による「評伝」というふたつの要素を、一冊で同時に実践してみせているのである。本書の冒頭では、リンチの母親が都会人、父親が田舎出身という両親の二重性が指摘されている。この両面は、リンチ作品で描かれてきた「美しいもの」と「呪われたもの」との衝突の源だともされている。善と悪、霊と物質、信仰と理性、無垢な愛と肉欲。二重性を持つことがリンチの核心であるとすれば、本書の構成が二重構造であることの意味もまた推し量れるのである。

.@DAVID_LYNCH celebrated the release of his memoir #RoomtoDream last night at the @theatre_acedtla. David discussed the book with co-author Kristine McKenna, answered audience questions, and signed copies. Look inside the life of our founder in #RoomtoDream, available now. pic.twitter.com/M2gbMABtge

— David Lynch Foundation (@LynchFoundation) June 23, 2018

映画の美術を担うプロダクション・デザイナーのジャック・フィスクは、『地獄の逃避行』(1973年)でテレンス・マリック監督と、『ファントム・オブ・パラダイス』(1974年)ではブライアン・デ・パルマ監督と組んだ、デヴィッド・リンチと同世代の映画人。彼は学生時代にリンチと出会い、大学を辞めてヨーロッパをあてもなくふたりで旅をし、やがて訣別した、と、これまでも語られてきたが、その詳細を、リンチ側とフィスク側、ふたつの視点で可能な限り時系列順に整理されているのも興味深い点。リンチとフィスクは、時に相手を褒め称え、時に相手への愚痴を露わにするなど、忌憚の無い言葉でお互いについて語っている。本書で重要なのは、さらに第三者の視点が介在している点にある。ふたりの姿を「バットマンとロビンみたいな感じ」と評した仲間の言葉によって、ふたりの関係がさらに可視化された感を抱くからだ。リンチとフィスクの関係は本当に破綻していたのか? その真偽のほどは、ぜひ本書にて確認頂きたい。

David Lynch and Jack Fisk ☕️🖤https://t.co/omvIySrZcJ pic.twitter.com/2XndxJJG7o

— Criterion Channel (@criterionchannl) April 21, 2020

長編デビュー作『イレイザーヘッド』にまつわる数奇なエピソードの数々

1970年にAFI(アメリカン・フィルム・インスティテュート)へ入学したデヴィッド・リンチは、『イレイザーヘッド』(1976年)を5年かけて製作することになる。この映画でジャック・フィスクは、美術を担当したのではなく、“惑星の男”と呼ばれる人物を俳優として演じている。『イレイザーヘッド』の製作がなかなか前に進まない中、フィスクは先述の『地獄の逃避行』で美術監督を担当することとなる。テレンス・マリックを紹介したのは誰であろう、リンチだった。AFIでの彼の同級生には、『タクシードライバー』(1976年)の脚本を手がけることとなるポール・シュレイダー、『ライトスタッフ』(1983年)などの撮影監督となるキャレブ・デシャネル、そして、テレンス・マリックという凄まじい面子が揃っていた。フィスクは『地獄の逃避行』に出演していたシシー・スペイセクと現場で出会い、結婚。彼女が『イレイザーヘッド』の現場に立ち会ったエピソードには、リンチへの敬意を感じさせる。

それでも、『イレイザーヘッド』は一向に完成しなかった。余談だが、筆者が撮影を学んだ師匠にあたる撮影監督の栗田豊通は、日本人として初めてAFIに入学した人物。卒業後は、ポール・シュレイダーの『MISHIMA』(1985年)に参加し、大島渚監督の『御法度』(1999年)のほか、『クッキー・フォーチュン』(1999年)ではロバート・アルトマン監督と組んでいるが、在学中に「卒業せずに映画を作り続けている変人がいた」という噂を耳にしたのだという。その人物こそ、日本に紹介される前のデヴィッド・リンチだったのだ。製作の中断を繰り返し、作品が完成しない中で、ジャック・フィスクは『キャリー』(1976年)や『天国の日々』(1978年)など、後に名作と呼ばれるほどの作品でアート・ディレクターとして美術を手掛けている。当時、リンチはフィスクの妹と結婚していたが、彼が抱いた焦りは想像に難しくない。

David Lynch and production designer Jack Fisk at @pafacademy in 1967. pic.twitter.com/r02zayvNaX

— The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) March 5, 2015

しかし、デヴィッド・リンチは『イレイザーヘッド』で出会ったジャック・ナンスとキャサリン・コウルソン、シャーロット・スチュワートと、この後、長い付き合いになることとなる。ジャック・ナンスは『デューン/砂の惑星』(1984年)や『ブルーベルベット』(1986年)など、リンチ作品に欠かせない俳優となり、ジャック、キャサリン、シャーロットの3人は「ツイン・ピークス」の主要キャストとして出演しているからだ。

David Lynch and Jack Nance, behind the scenes of ERASERHEAD, 1977. pic.twitter.com/jRCCoPly6R

— MUBI (@mubi) June 25, 2019

デヴィッド・リンチの映画人生を紡いだ“縁”を丁寧に紐解く

映画界のトップで活躍するベテランの多くは「自分の映画人生は、人と人との縁で出来ている」と語る者が多い。現在の地位は、自身の才能や努力によるものだけではないと感じているからだろう。同様に、リンチも奇遇な縁でキャリアを切り開いてゆくことになるのだ。AFIの後輩としてリンチと意気投合したスチュアート・コーンフェルドが、ワークショップに参加していた当時の大女優に誘われ、『メル・ブルックス/新サイコ』(1977年)の助手に雇われたのだ。そう、その大女優とはメル・ブルックスの妻であるアン・バンクロフトのこと。この縁が、メルが製作、アンが出演した『エレファント・マン』(1980年)へと繋がり、リンチは長編2作目にしてアカデミー監督賞候補となるのである。

Behind the scenes on David Lynch's THE ELEPHANT MAN (1980), photographed by Frank Connor. Our new edition of the film includes archival interviews with Connor, Lynch, John Hurt, Mel Brooks, and many others! https://t.co/3VH3lH82mQ pic.twitter.com/hPuKascOkK

— Criterion Collection (@Criterion) September 30, 2020

家族や過去の恋人たち、訣別した映画仲間が実名で登場するなど、本書は赤裸々な人間関係を描くことを目的にしているようにも見える。しかしそれもまた、デヴィッド・リンチの表層的な部分でしかないのだ。良い関係であれ、悪い関係であれ、その二重性から生まれるのは“縁”なのである。つまり『夢みる部屋』は、デヴィッド・リンチの映画人生を紡いだ“縁”を丁寧に紐解いた書籍なのだ。デヴィッド・リンチとジャック・フィスクの映画人生は、約四半世紀を経た『ストレイト・ストーリー』(1999年)で再び邂逅することになる。「張り合い気味だったけど、90年代末にはデヴィッドが懐かしくなり、一緒の時間を持ちたくなったんだ」とフィスクは述懐しているが、そもそもこの映画は、長い時間をかけて遠くに住む兄の元へ会いに行く、という邂逅の物語ではなかったか。

https://twitter.com/LaFamiliaFilm/status/425687060583034880

文:松崎健夫

『夢みる部屋』は2020年10月24日(土)より発売

鬼才 #デヴィッド・リンチ 初の自伝『#夢みる部屋』(10/24発売)を3名様に #プレゼント 🎁

— 映画評論・情報サイトBANGER!!!【公式】 (@BANGER_JP) October 20, 2020

/

初公開の事実てんこ盛り💥

研ぎ澄まされたセンスに迫る!? 【書評公開中⚡️】

👉https://t.co/0yWcvLRBs5

\

▼応募

1⃣@BANGER_JPをフォロー

2⃣11/8(日)までに本ツイートRT

3⃣当選者にDM連絡💌@filmartsha

Presented by フィルムアート社

『夢みる部屋』

デイヴィッド・リンチ、クリスティン・マッケナ=著|山形浩生=訳・解説

発売日:2020年10月24日

A5判・上製|704頁|本体:4,500円+税|ISBN 978-4-8459-1829-4

フィルムアート社