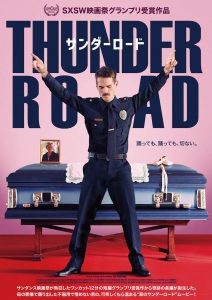

インディー映画の登竜門<サウス・バイ・サウスウエスト映画祭2018>で並み居る強豪を抑えてグランプリを獲得したヒューマン・コメディ・ドラマ『サンダーロード』。監督のジム・カミングスが脚本・主演・編集・音楽も手掛けたという正真正銘のDIY映画だが、いわゆる“笑えて泣ける”という枕詞では物足りないくらい、幾重にも織り込まれた感情描写が複雑な後味を残してくれる、でもやっぱり爆笑・号泣してしまう傑作トラジコメディ(悲喜劇)だ。

『サンダーロード』

拷問レベルの可笑しさ! 映画史に残るオープニングの長回しダンスシーン

冒頭、母親の葬儀で挨拶をする主人公ジムの妙にソワソワした態度が、さっそく不安を煽ってくる。もちろん母親の死は人生に大きな影響を与える悲劇だし、弔辞というのは喋るほうも聞くほうも悲しく居心地の悪いものだ。しかし、生前の母親のめちゃくちゃ感動的なエピソードを披露しつつも、過剰にナーバスで滑稽なカミングス監督の演技は、観客が型通りに受け取ることを拒絶しているようにも見える。

『サンダーロード』

そんなジムがバレエ教室を営んでいた母親に捧げるべく、ブルース・スプリングスティーン「涙のサンダーロード」に合わせて泣きながら踊るシーン(しかもラジカセが壊れて曲が流れない!)は、笑っていいのか泣くべきなのか戸惑ってしまう絶妙な可笑しさ。

『サンダーロード』

いや、実際めちゃくちゃ笑えるのだが、同時に観客の“不吉な予感”をかき立てるものだから、しかもそれを10分以上のワンカットで見せるという残酷さも含めて、なんだかもうちょっと奇跡的なオープニングシーンになっているのだ。

https://www.youtube.com/watch?v=x5kXnq5IjdU

このオープニングは後々、ネタとなった本人の意図に関わらず拡散されてしまうネットミームに絡めることで、ある大騒動のフックになるようにも仕立ててある。

『サンダーロード』

そもそも本作はカミングス監督が2016年に発表した約12分の短編『THUNDER ROAD』(サンダンス映画祭で短編グランプリ獲得)がベースになっていて、こちらはアングルを含めて本作のオープニングとほとんど同じ構成だ。ただし短編は「涙のサンダーロード」がほぼフルコーラス流れるという、それはそれで観ていていたたまれなくなってくるシロモノ。感動的と言えなくもないが、同時に共感性羞恥をゴリゴリに刺激してくる、人によっては目を覆いたくなるであろう衝(笑)撃的な内容だ。

カミングス監督の才能に白旗! 奇をてらわなくても映画はここまで面白くできる

ヒステリック気味で精神薄弱なジムは、職務中の問題行為や妻との別居/離婚のバタバタで人生八方塞がりな状態。彼が無意識に抱いている人種的偏見(相棒は黒人)、身近な人間の薬物乱用(おそらくオピオイド?)など、これまでさんざん映画の題材になってきたテーマを散りばめながら、どこかひと味違う可笑しみを醸し出しているのは、ジムのしみったれぶり=カミングス監督の名演によるところも大きいだろう。軽めのコメディ映画のつもりでぼんやり観ていると、精神的にキツい展開とおもしろ演技を交互にをポンポン放り込んでくる容赦のなさに面食らってしまうかも?

『サンダーロード』

もちろんカミングス監督のスゴさは演技だけじゃない。離婚・別居によってコミュニケーション不全に陥っている父と娘のささやかな心の交流を、微手遊び(「アルプス一万尺~♪」みたいなやつ)一発で表現してしまうセンスには唸らされる。また、終盤かなり内省的な描写に尺を割いているのだが、そこから衝撃的なある事件を挟みつつ、過剰に盛り上げることなく号泣必至のラストシーンに繋げてしまう展開などなど、控えめに言ってもスタンディングオベーション待ったなしの才能だ。

『サンダーロード』

『ファイト・クラブ』(1999年)を観て映画監督を志したという1986年生まれのカミングス監督は近いうち、ミレニアル世代の映画人を代表する存在となるはず。完全に余談だが、彼はコメディアン/ラッパーのリル・ディッキーのミュージックビデオのプロデュースを何作か手掛けていたりもして、ギャグセンに関しては“分かっている”側の人と言って良いだろう。

ともあれ、おそらく監督は今ごろは予算的にも規模を広げた作品の製作に入っていると思うので、ぜひ今後もどしどし日本公開してほしいところだ。

『サンダーロード』

『サンダーロード』は2020年6月19日(金)より新宿武蔵野館、川崎チネチッタほか全国ロードショー