モデルとして芸能界デビューをし、俳優、DJ、デザイナーとしても精力的に活動中活動の村上淳さんが、映画との出会いから、10代、20代、30代と様変わりする映画との関わり方や、その当時強烈に印象に残った映画について語ってくれた。

「ワンカットごとに“ただごとじゃない”と感じた映画」

―村上さんはかなりの映画マニアと伺いましたが、思い入れの強い作品をいくつか教えてください。

物心ついてから観た作品の中で衝撃的だったのは『インディアン・ランナー』(1991年)、『ランブルフィッシュ』(1983年)、『KAMIKAZE TAXI』(1995年)の3本がダントツですね。内容うんぬんというより、その映画全体が絡みついてくるというか。大体、それを17歳から19歳の間に観ていて。“最初の映画体験”というところまで遡ると、ガンダムかジャッキー・チェン。要するにテレビですね。

『ランブルフィッシュ』© 1993 Hot Weather Films. All Rights Reserved.

―高校生のときに『インディアン・ランナー』を観て、どんな風に感じましたか?

アメリカン・ニューシネマの『真夜中のカーボーイ』(1969年)とか、あのへんに通ずるものがあるんです。すごい象徴的な、坂の下から現れる星条旗のシーンとか。“兄弟の絆”みたいなものへの憧れが強かったので印象的でしたし、ワンカットごとに「ただごとじゃない」と感じました。

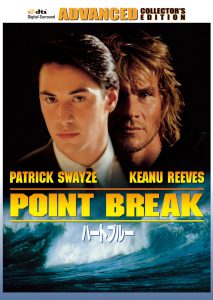

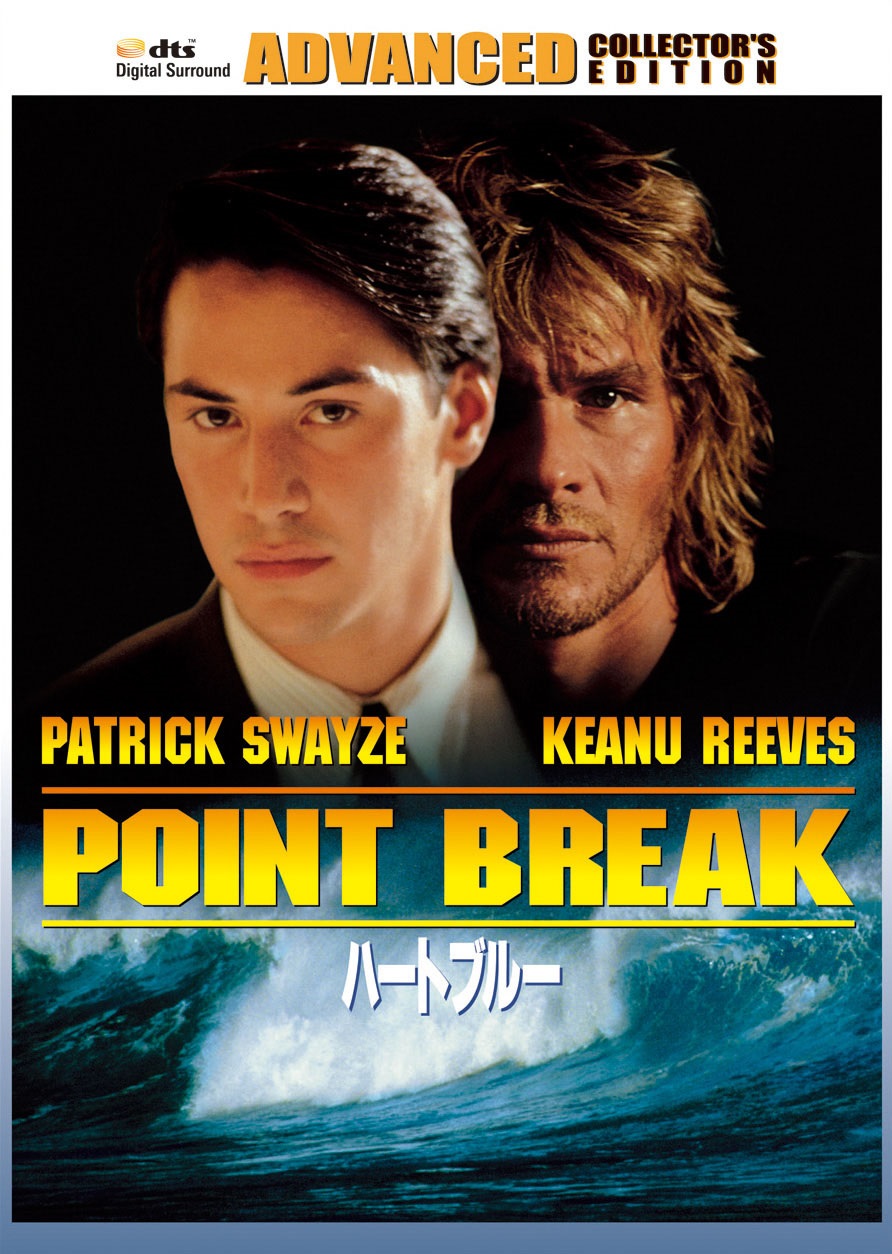

あとは『カラーズ/天使の消えた街』(1988年)。ショーン・ペンが警官役なんですが、非常に“不良”な感じがして。自分の性に合っていたのは『ハートブルー』(1991年)。そんなに不良性を感じないというか。

『カラーズ/天使の消えた街』©2014 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.

―エンタメとしても楽しい、と。

『ハートブルー』で、キアヌ・リーヴスがLeeのストームライダーの上下を着てるんです。それを真似しました。

『ハートブルー』

アドバンスト・コレクターズ・エディション

販売元: パラマウント

DVD:1,429円+税

―かっこよかったですよね。

ミッキー・ロークのTシャツの袖をちょん切っちゃう感じが、僕にはトゥーマッチだったんです。『ランブルフィッシュ』って“作られた”感じがするんですよね。でも、あのときのミッキー・ロークのかっこよさって、神がかってるじゃないですか。

「映画館で現実逃避しているうちに、ある日“映画のランゲージ”が聞こえてきたんです」

―当時はVHSで映画を観ていましたね。

VHS、15,000円くらいしましたからね。いまだったらDVDは2~3,000円で買えるし、Huluとかの動画サブスクリプションでたくさん観れますけど、昔は観ること自体が大変でした。でも10代のころは、5~6歳上の先輩へのアピールで映画を観ていた気がします。少し年上の先輩に「それ観てないの?」とか言われて、「いや、観てないです」って答えるのがすごく恥ずかしいことのような気がしたんです。しかも、1週間後とかに「観ましたよ」って言うつもりでクラブとかに行ったら、また違う映画の話をしていて。例えば、ガルシア・マルケスとかが話題に出たら一発で覚えて、次の日には買いに行くみたいな。だから、あの頃のほうが記憶力は素晴らしく発達していたと思います。

―観て、話がしたかったんですね。

いまだったら忘れちゃいますもん。あのころは観る作品を監督で選んでなかったですね。監督で選んでいったほうが早くいい作品に出会えると知ったのは、ずいぶん後なんです。

―いつ頃ですか?

30歳くらい。20代は僕、あまり映画を観てないんです。20歳で映画の世界に入ったんですが、その現場って“映画に人生を変えられた人間”が集中しているところなので、飲みに行くとスタッフやら俳優さんやらが映画の話ばかりしてるわけです。それで観た気になっちゃっていて。

―30代に入ってから、急に観はじめた?

めちゃくちゃ観ました。この記事をお読みの方は10代でも20代でも、30代でも40代でも50代でも、いつか鬼のように観る時期が来ます。僕、それが35歳で来たんです。そこから39歳までは圧倒的に観ました。

―35歳から急速に映画館で映画を観るようになったのは、何かきっかけがあったんでしょうか?

正直に話すと、2007~2008年ごろは結構ツラいこととかしんどいことが重なったりして、映画館に逃げ込んで2時間だけ現実逃避する、みたいなことが圧倒的に多くて。1日3本くらい映画館で観てましたから。その時期はDVDとかはまったく観なかったので、映画館で年間700本以上観てましたね。そうしたら、それまで覚えられなかった外国人の名前とかがスラスラ入ってくるようになった。そうこうしているうちに、ある日“映画のランゲージ”が聞こえてきたんです。台詞ではなくて、監督が言いたいことなのか、監督が言いたいことを越えた何かなのかはわからないのですが。

「お金にはならないけど、2年間だけインディー映画をやらせてください」

―「映画のランゲージが聞こえてきた」って、すごいですね。

演劇では内容とか演者たちとか、演出が仕掛ける美術とかに驚くんですけど、演劇的なランゲージは僕には聞こえてこないんです。でも映画はランゲージが聞こえてくるので、面白くなくても素晴らしいと思う。撮影所システム(映画会社が撮影所を保有して、監督・俳優・カメラマンなどのスタッフと専属契約をし、技術の伝授や人材育成も担っていた)がピークの、全盛期の作品は素晴らしいですね。僕が好きなのは溝口健二監督の作品。『雨月物語』(1953年)とか圧倒的です。

―完全にシネフィルですね。

時を同じくして、(映画監督の)濱口竜介、三宅唱、真利子哲也、富田克也、深田(晃司)くん、横浜聡子、山下(敦弘)くん、熊切(和嘉)たちと一気に会いました。いろいろな人に映画を教えてもらいましたね。

―名画座でいうと、ユーロスペースやシネマ・ヴェーラ?

オーディトリウムがあったのが、僕の中ではすごく大きくて。オーディトリウムは、たぶん2014年に終わっているのですが(10月に閉館、翌11月にユーロライブとして再オープン)。1階にあったのがカフェ・テオといって、それはフランスの映画監督レオス・カラックスの犬の名前がテオだから。あそこに行けば誰かがいるので、暇さえあれば行ってました。

あと、ディケイド(村上さんが所属する事務所)が不定期に映画を作っていて。35歳のときに、事務所のボスに「これからインディーがいい予感がします。すみませんが、お金にならないですけど2年間だけインディーを徹底的にやらせてください」と。

―と、村上さんから言った?

うん。よく(事務所が)許しましたよ。その一発目が『ヘヴンズ ストーリー』(2010年)だったんです。

1年半『ヘヴンズ~』をやりながら、濱口くんの『THE DEPTHS』をやったり。それが2011年くらいだったと思います。

インタビュー:稲田 浩(ライスプレス代表)

写真:嶌村 吉祥丸

撮影協力:しぶや花魁

しぶや花魁

渋谷・道玄坂にある、古民家をリノベーションしたウォームアップ・バー。1階はカジュアルな立ち飲みスタイル、2階は着席が可能なスペース。味わい深い木造建築に丁度良く配置されたスピーカーから流れるサウンドの中で、季節のおつまみ、旬のカクテルから日本酒を提供。