ジョーカーとは一体〈誰〉なのか? 悪のカリスマ復活『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』濃厚考察!【ほぼネタバレなし】

ジョーカー/表の顔と裏の顔

「母はいつも言うんだ、“幸せな笑顔でいなさい。あなたは喜びや笑いを届けるためにいるのよ”って」――。2019年の映画『ジョーカー』の主人公アーサー(ホアキン・フェニックス)は穏やかな声でそう呟く。

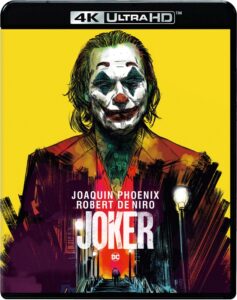

【初回仕様】ジョーカー アルティメット・コレクターズ・エディション

<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組/豪華封入特典付)

2024年10月9日(水) 発売/価格:8,580円(税込)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

TM & © DC. Joker © 2019 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films (BVI) Limited and BRON Creative USA, Corp. All rights reserved.

シングルマザーである母親ペニー(フランセス・コンロイ)の言いつけを守り、コメディアンになりたいと考えている彼は、人を喜ばせることが大好き。ほぼ寝たきりの母親の介護をしながら、派遣サービスから回ってくる道化師の仕事で生計を立てている。アーサーは脳と神経の損傷から、緊張すると笑いの発作に襲われる病気を患っていたが、母親はそんな息子を「ハッピー」と呼ぶ。

『ジョーカー』TM & © DC. Joker © 2019 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films (BVI) Limited and BRON Creative USA, Corp. All rights reserved.

1980年代初頭の大都会ゴッサム・シティ(『バットマン』シリーズの舞台になる架空の都市。ニューヨークの陰画とも言われる)の片隅で、誰よりも慎ましく生きるアーサーは、紛れもなくひとりの心優しい青年だった。しかし福祉予算の削減を皮切りに、あらゆる不幸をアーサーが襲う。世間は冷たく、全てが報われない。やがて彼の中に蓄積していった怒り、そして内なる狂気を覚醒させたのは、同僚から譲り受けた一丁の銃だった――。

『ジョーカー』TM & © DC. Joker © 2019 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films (BVI) Limited and BRON Creative USA, Corp. All rights reserved.

バットマンの最凶の敵として名高い稀代のスーパーヴィラン、ジョーカー。しかし原作のDCコミックには、ジョーカーの正式な生い立ちは描かれていない。『ジョーカー』で描かれたキャラクター像はすべてトッド・フィリップス監督の創作であり、それはジョーカー誕生秘話についての仮説や思考実験とも言えるだろう。フィリップスは『モダン・タイムス』(1936年)を劇中で引用し、チャールズ・チャップリンが演じる非人間的な社会システムの中で心を病んでしまう工員の青年になぞらえるなど、独自のアーサー像をこしらえていった。喜劇王チャップリンはまさしくアーサーの輝かしい原型のひとつだ。

『ジョーカー』TM & © DC. Joker © 2019 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films (BVI) Limited and BRON Creative USA, Corp. All rights reserved.

では虐げられた青年アーサーは、いかに悪の化身、ジョーカーへと裏返っていくのか。共同脚本のスコット・シルバーは端的にこう解説している。

アーサーはもともと人を笑わせ、笑顔にすることだけを考えていた。だからピエロになり、コメディアンを目指そうとするんです。世の中に喜びを届けたい一心でね。

ところがゴッサムの劣悪な空気がアーサーをむしばんでいく。思いやりや共感に欠け、治安が悪化した社会……そこから生まれるのが、この作品のジョーカーなんです。

(『ジョーカー』プロダクションノートより)

『ジョーカー』TM & © DC. Joker © 2019 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films (BVI) Limited and BRON Creative USA, Corp. All rights reserved.

彼は悪のカリスマなのか、ただの人間なのか?

ジョーカーは「社会」が生み出したもの。これは映画『ジョーカー』のアーサー/ジョーカー像を捉えるうえでの支点になるだろう。トッド・フィリップス監督は、アーサーの人物像を形作っていくうえで、チャップリンの他にも重要な参照先を用意した。それはマーティン・スコセッシ監督の傑作2本の主人公。『タクシー・ドライバー』(1976年)の鬱屈したベトナム帰還兵トラヴィスと、『キング・オブ・コメディ』(1982年)の妄想狂に憑かれたコメディアン志望の青年ルパートだ。共に若き日のロバート・デ・ニーロが演じている。

かつてはアーサー/ジョーカーの原型――社会に抑圧される側の無名者に扮したロバート・デ・ニーロが、映画『ジョーカー』で演じたのは社会的に成功したセレブリティ、つまり抑圧する側だ。アーサーの憧れの対象でもある人気トークショー番組の司会者マレー・フランクリンである。銃を得たアーサーは地下鉄で横暴なビジネスマンたちを殺害したあと、高揚感と万能感を募らせ、まもなくマレー・フランクリンを番組の生放送中に射殺するという前代未聞の凶行に及ぶ。

『ジョーカー』TM & © DC. Joker © 2019 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films (BVI) Limited and BRON Creative USA, Corp. All rights reserved.

この鮮烈な“ライブ中継”でバズったアーサーは一気に「悪のカリスマ」=ジョーカーとして世に認知された。社会に不満を持ち、ジョーカーの行動に感化されたピエロメイクのフォロワーたちは、ゴッサム・シティでテロや暴動を起こしまくる。ジョーカーに完全覚醒したアーサーは、フランク・シナトラの歌唱で知られる「ザッツ・ライフ」を自らのテーマソングのように陽気に歌い踊った――。

しかし、その続き。2024年の『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』(以下、『ジョーカー2』)で、我々は意外なアーサーの姿をまず目にすることになる。

『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』©︎ & TM DC ©︎ 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.