大物監督作もパルムには物足りず? 新進ヒロイン映画に注目集まる

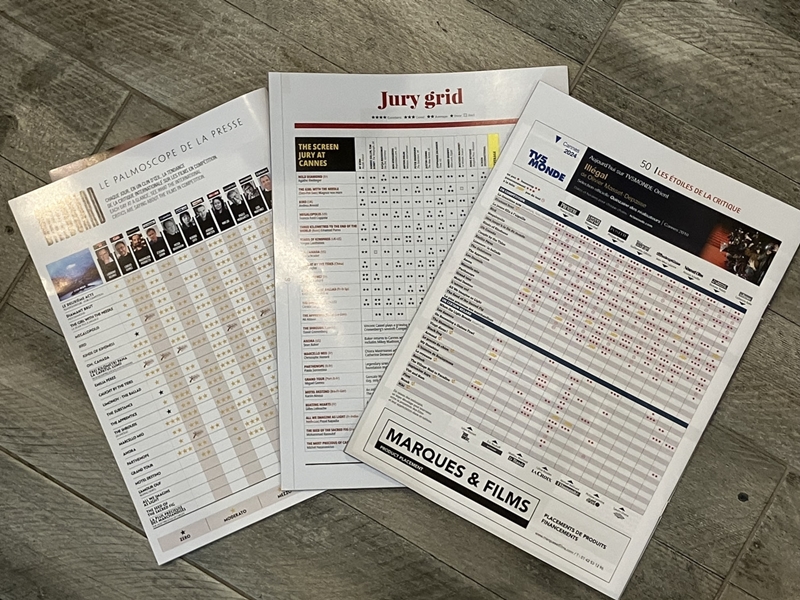

カンヌ映画祭では毎日数種類の日報が出て、そのうち3誌で星取りが行われている。1冊はフランスの映画ジャーナリストや批評家によるもの、もう2冊はインターナショナルの映画ジャーナリストや批評家によるものである。プレスパスで参加している我々は、その星取り表を見て受賞作を予想したりするわけだ。

第77回カンヌ国際映画祭(撮影:まつかわゆま)

第77回カンヌ国際映画祭(撮影:まつかわゆま)

どの日報の星取りも0~4点の5段階採点法なのだが、今年は0点/バツ印の数が例年よりも多かった気がする。ということは、作品的には低調だったと感じているプレス参加者が少なくないと言っていいだろう。今年は、久しぶりに登場するフランシス・フォード・コッポラやポール・シュレイダーのような大御所もいれば、アカデミー賞受賞で時の人になっているヨルゴス・ランティモス、常連のデヴィッド・クローネンバーグ、ジャ・ジャンクー、クリストフ・オノレ、アンドレア・アーノルド、ジャック・オーディアールなどが揃い、豪華な顔ぶれだったといえる。それぞれ安定した、彼ららしい作品を送り出してはいたが、パルムを争うには物足りないといった感じであった。

ジョージ・ルーカス、フランシス・フォード・コッポラ 第77回カンヌ国際映画祭(撮影:まつかわゆま)

いくつか作品を紹介すると、上映前半3日目に話題になったのがアンドレア・アーノルド監督の『BIRD(原題)』。まだ年若い父親と母違いの兄と暮らす、ボーイッシュな12歳の少女の物語だ。どこにもなじめない彼女がある日、バードと名乗る不思議な青年と知り合う。イギリス南部の小さな町を舞台にした少女版『ケス』(1996年:ケン・ローチ監督)の、ファンタスティック風味といった感じ。アーノルド監督は結果としてコンペは無冠に終わったが、監督週間で功労賞を受賞、『BIRD』は市民賞を獲得した。

『BIRD』アンドレア・アーノルド監督 第77回カンヌ国際映画祭(撮影:まつかわゆま)

今年のコンペには、労働者階級の失業親のもとで希望なくあがく少女を主人公にしたものが続いた。男の子ではなく女の子であるところが今年、である。女の子には男の子にはない罠がある。彼女たちの人生には、セックス一つで母親と同じく”望まない家庭への拘束”という泥沼にはまっていく可能性が横たわっているのだ。今年のヒロインたちは、やり方はつたないものの必死でその罠を避けようとする。

パルムに輝いた『ANORA』も、そんなヒロインのひとり。金のためと割り切ってエロチック・ダンサーの仕事をしているが、客として現れた21歳のロシア人に気に入られたら、彼は大富豪の息子だった。プライベートで付き合うことになり、勢いで結婚。それを知った彼の強面のお目付け役から両親までが、二人を別れさせようと乗り込んでくる。

監督のショーン・ベイカーは、これを“シンデレラ・ストーリー”としては描かなかった。ヒロインは愛なんか信じない。信ずるのは自分である。その“尊厳”を冒すものは許さない。“私としての意地”を貫くのだ。“体は売っても心は売らない”ということか。金や権力に屈しない人間の誇りというものを、そこから一番遠いと思われているセックス・ワーカーをヒロインとして描き出したのである。アリ・アッバシ監督がコンペ作『THE APPRENTICE(原題)』で描いた、金と権力のためなら何でもする男の代表、元アメリカ大統領トランプとは大違いだ。

First look at Sebastian Stan and Jeremy Strong in Ali Abbasi’s The Apprentice, in competition at this year’s Cannes Film Festival. pic.twitter.com/BjBnwAJH8J

— Letterboxd (@letterboxd) April 11, 2024

ジャック・オーディアール監督作でキャスト陣が大量受賞

さて。プレスの人々が「なかなか“これぞ!”というものが出てこないね」と言っているところ、中盤に差し掛かったところで現れたのがジャック・オーディアールの『エミリア・ペレス(原題:EMILIA PEREZ)』だ。前述の日報では5点をつける評者が続出。2度目のパルム確実かと、パルム候補No.1に躍り出た。

メキシコのドラッグカルテルの大物が野心的な女性弁護士リタに依頼したのは、性転換手術を受けて今の自分を消し去るという計画だった。数年後に二人は再会するが、エミリアという女性になった彼はメキシコの様々な暴力の犠牲者とその家族をサポートする慈善事業を始め、リタをそのパートナーに指名する。エミリアを演じたカルラ・ソフィア・ガスコンは実際にトランスジェンダーの女性である。

カルラ・ソフィア・ガスコン 第77回カンヌ国際映画祭(撮影:まつかわゆま)

本作はソフィアをはじめ、リタ役のゾーイ・サルダナ、大物の妻役セレーナ・ゴメス、エミリアの恋人アドリアナ・パズの4人が女優賞を獲得、オーディアール監督は審査員賞を受賞した。主要な賞を重複して受賞するのは異例なことである。

続いて中盤には『ANORA』が登場し、パルムの行方がわからなくなっていく。そして終盤になって登場した2本の作品がプレスの注目を集め、賞に絡むことになった。インドとイラクの作品だ。

亡命を決意し映画祭に参加したイラクの監督

インドの女性監督パヤル・カパディアの『ALL WE IMAGINE AS LIGHT(英題)』は、同じ病院で働く3人の女性のリアルな葛藤を詩的なナレーションと映像で描く作品。昨年の山形国際ドキュメンタリー映画祭で大賞を受賞した前作とも通ずるスタイルである。

『ALL WE IMAGINE AS LIGHT(英題)』パヤル・カパディア監督 第77回カンヌ国際映画祭(撮影:まつかわゆま)

モハマド・ラスロフ監督の『THE SEED OF SACRED FIG(英題)』は、ヘジャブのかぶり方をとがめられ拘束された女性の死をきっかけに盛り上がった女性や若者の政府抗議運動をモチーフにした作品。これによりイラク政府の怒りを買ったラスロフ監督は、亡命を決意しカンヌ映画祭に参加した。この2本は高評価のまま、カパディア監督はグランプリを、ラスロフ監督は特別賞を受賞している。

『THE SEED OF SACRED FIG(英題)』モハマド・ラスロフ監督 第77回カンヌ国際映画祭(撮影:まつかわゆま)

そのほかの賞の行方も紹介しておこう。男優賞はヨルゴス・ランティモス監督の『憐れみの3章(原題:KIND OF KINDNESS)』で3人のキャラクターを演じ分けたジェシー・プレモンスに。監督賞は、結婚から逃げるため1917年の東南アジアを旅する男と彼を追う婚約者の旅を詩的な映像で描く『GRAND TOUR(原題)』のミゲル・ゴメス監督に、脚本賞は老いから逃げ続けようとする女優が陥るグロテスクな罠を描く『THE SUBSTANCE(英題)』のコラリー・ファルジェ監督に贈られた。セルフパロディのような役をデミ・ムーアが熱演し、メインストリームへの復活を印象付けた。

ミゲル・ゴメス監督 第77回カンヌ国際映画祭(撮影:まつかわゆま)

21世紀もそろそろ四半世紀。もう女性たちは我慢しないし、沈黙もしない。映画のヒロインたちが先頭を切って、そんな姿を見せていくことが大切なのだ。グレタ・ガーウィグ審査委員長率いる今年の審査団は、そんな結論を出してみせたわけである。

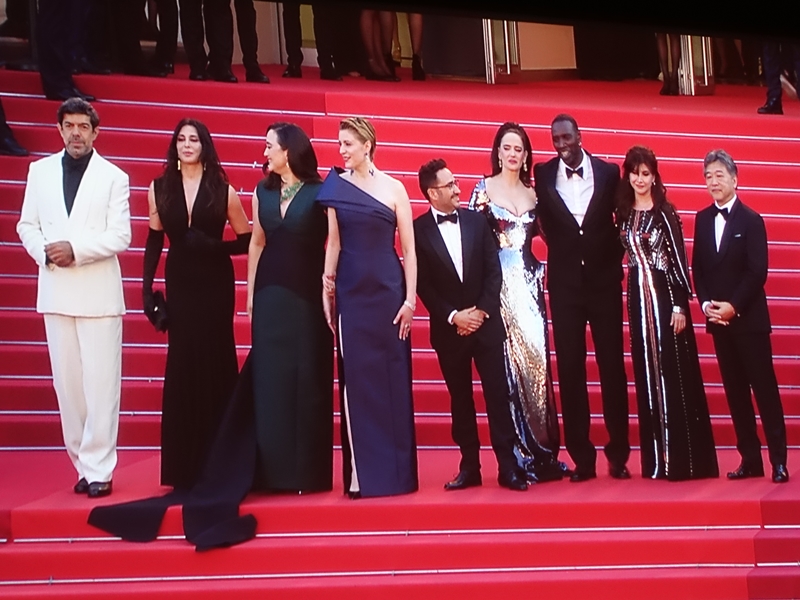

第77回カンヌ国際映画祭 審査員(撮影:まつかわゆま)

取材・文・撮影:まつかわゆま