“感染”を描いた映画『復活の日』とアニメ『哀しみのベラドンナ』 今こそ得られるメッセージがある!

『哀しみのベラドンナ』/日本コロムビアより発売中

未知の感染症は世界を変える

【アッチ(実写)もコッチ(アニメ)も】

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が大流行している。感染がどのような形で収まるのか。その時、社会がどのような形になっているか。まったくわからない。そんな今だからこそ、今回は感染症が出てくる映画を2つ紹介しようと思う。

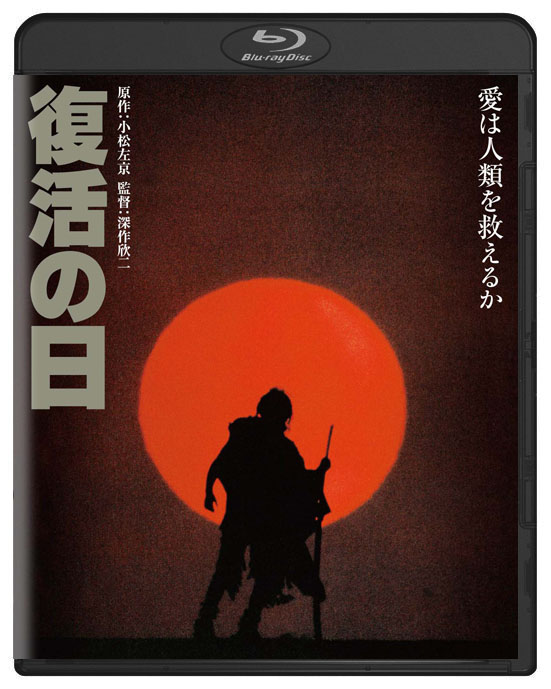

国際社会のあり方すら変えてしまうウイルスの驚異を描く『復活の日』

ひとつめは小松左京の同名原作を映画化した『復活の日』(1980年)。小松左京の長編第二作として1964年(前の東京オリンピックの年!)に発表された本作を、角川春樹事務所とTBSが1980年に映画化したのが本作だ。アメリカ大陸ロケ、南極大陸ロケも行われた大作で、角川映画初期の大作志向がよく出ている作品といえる。

『復活の日』

価格 Blu-ray¥2,000+税

発売元・販売元 株式会社KADOKAWA

きっかけはアメリカが開発したウイルス兵器MM-88が、東ドイツの科学者によって盗み出されたこと。このウイルスがさらにマフィアによって盗み出され、セスナで逃亡中のマフィアはアルプス山中に墜落してしまう。そしてMM-88の感染がイタリアから始まり、パンデミックが世界を襲うことになる。

インパクトが強いのは、戦場と化した日本の医療現場の描写。汚れた白衣、疲れ切って椅子で横になっている医師や看護師たち、そして自らも病みながら子供を助けてほしいと医師に迫る母親。ダイナミックな演出でこれらのシーンが綴られ、補給が滞っていること、野戦病院のような激務であること、そして打つ手がないのに患者が押し寄せてくること。ウイルスとの戦いが“負け戦”であることが一連の画面からひと目で伝わってくる、

しかし世界がパンデミックの危機に侵されている中、極寒の世界である南極だけはウイルスの危機から免れていた。彼らだけが残された人類の希望となるのだった。そして、こちらでも印象的なシーンがある。各国の南極越冬隊のメンバーが集まり会議を行うシーンで、小国の代表が「これからは大国も小国もないので対等な関係を望む」という意味の発言をするのだ。ウイルスは人の命を奪っただけでなく、国際社会のあり方も変えてしまったのだ。

中世を襲ったペストを妖艶なアニメーションで表現する『哀しみのベラドンナ』

一方、『哀しみのベラドンナ』は1973年に公開された作品。「アニメロマネスク」と題され、中世のフランスを舞台に、幸せな結婚をするはずだったジャンヌが魔女と呼ばれるようになり、やがて火刑に処されるまでを描く。イラストレーターの深井国が描いたイラストをカメラワークでみせるという独特の演出が多く、この特徴的な演出を通じて、劇的で官能的なストーリーが展開されている。

『哀しみのベラドンナ』

日本コロムビアより発売中

この映画では中盤、物語の転換点で黒死病(ペスト)が描かれる。このペストの描き方がアニメーションならではのインパクトに満ちている。町を覆いつくす真っ黒な死神。増殖していく細菌。こうしたイメージに続いて描かれるのは、モノトーンの町。この町が黒くドロドロと溶け出してしまうのである。これは恐怖というよりも、精神的な不安定を感じさせるイメージで、いま見ると、不安の蔓延こそパンデミックの重要な一側面であるということを改めて意識させられる。

村人に厭われていたジャンヌだが、このペストの流行の中、薬草によって人を救い、それによって多くの人がジャンヌのもとに集うようになる。だが、それは領主にとってジャンヌが危険な存在になるということでもあった。ジャンヌの評価はペストを経ることで180°変わってしまったのである。ジャンヌ自身は大きく変わっていないのに、社会が変化したのだ。

未知の感染症のパンデミックは社会を変える。だからもう同じ明日はやってこない。目の前に残っている選択肢は、その明日をよりよき日にできるかどうかだけなのだ。そんなことを『復活の日』と『哀しみのベラドンナ』を見て考えた。

文:藤津亮太

『復活の日』はAmazon Prime Videoで配信中