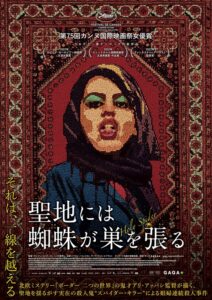

「信仰に殉じた殺人鬼」が称賛される恐怖『聖地には蜘蛛が巣を張る』イラン娼婦連続殺人事件を描いた痛烈批判スリラー

驚きの実話=気が滅入るほどリアル

想定外の出来事で幕を下ろす映画を観て「厭!」「胸糞!」とゴキゲンに叫ぶ映画ファンが増えている。明確なハッピーエンドではない作品が幅広く受け入れられる様になったことは素晴らしい。あまりにも不幸で、もはやファンタジーと言っても差し支えないような不幸は面白おかしく観られるのだ。

ところが、現実にありそうな不幸だと敷居がビュン! と上がる。あり得そうな、あるいは実際にあった不幸を観ると「気が滅入る」のだ。たとえば『異端の鳥』(2019年)はいい映画だが、あれを観てニコニコ顔になる人は(たぶん)いないだろうし、『エレファント・マン』(1980年)もそうだろう。

『聖地には蜘蛛が巣を張る』は、そんな“不幸が身近すぎて”気が滅入る映画の一つだ。しかも、リアルとファンタジーのギリギリの線を攻めてくる。

『聖地には蜘蛛が巣を張る』©Profile Pictures / One Two Films

スリラーの皮を被ったイスラム批判映画

イランの聖地マシュハド。娼婦が殺害される場面から映画は始まる。マシュハドは「街を浄化する」という名目で殺人を繰り返す殺人鬼“スパイダー・キラー”が暗躍し、政府も警察も市民も混乱に陥っていた。

殺人鬼に怯える市民はもちろん、一部ではスパイダー・キラーの浄化思想に同調し、英雄視する者たちもおり、そんな世論を気にした警官は動きが鈍く役立たず。

『聖地には蜘蛛が巣を張る』©Profile Pictures / One Two Films

そんな困難な状況の中、事件の取材にやってきたジャーナリストのラヒミ。彼女は身を危険にさらしながらもスパイダー・キラーを追い詰め、逮捕にこぎ着ける。しかし、その先に待っていたのは“イスラム教文化”や“国”の恐ろしさだった……。

『聖地には蜘蛛が巣を張る』©Profile Pictures / One Two Films

娼婦を「聖地を穢す存在」として殺害し続ける狂信者。それを追うジャーナリスト。立ちはだかるイスラム教文化や国家権力という壁――。『聖地には蜘蛛が巣を張る』のストーリーは、ごく普通のスリラーに見える。だが、映画が始まってすぐ、本作の偏執的なまでの批判性に気がつくだろう。

冒頭で殺されてしまう娼婦の描き方からして辛辣だ。彼女は明らかに貧困ゆえに娼婦業を強いられている。しかも、その生活は過酷そのもの。男たちからは虐待と変わらぬ性行為を強いられ、得られる収入も少ない。殺害シーンに至っては、ヒジャブ(女性イスラム教徒が肌を隠すために用いるスカーフ。法的に着用が義務づけられている)を使って、ゆっくりと絞め殺されるのだ。

『聖地には蜘蛛が巣を張る』©Profile Pictures / One Two Films

ラヒミに対する風当たりも強い。彼女はイスラム教徒ではないため、部外者的な扱いをされるのはもちろんのこと、ホテルでは「女が一人で来た」というだけで予約を反故にされる始末。ラヒミをあしらう忖度上等な警官たちもそうだ。

つまりこの映画、スリラー映画の皮を被ったイラン・イスラム共和国批判映画なのだ。

『聖地には蜘蛛が巣を張る』©Profile Pictures / One Two Films

『聖地には蜘蛛が巣を張る』

聖地マシュハドで起きた娼婦連続殺人事件。「街を浄化する」という犯行声明のもと殺人を繰り返す“スパイダー・キラー”に街は震撼していた。だが一部の市民は犯人を英雄視していく。事件を覆い隠そうとする不穏な圧力のもと、女性ジャーナリストのラヒミは危険を顧みずに果敢に事件を追う。ある夜、彼女は、家族と暮らす平凡な一人の男の心の深淵に潜んでいた狂気を目撃し、戦慄する——。

監督・共同脚本・プロデューサー:アリ・アッバシ

出演:メフディ・バジェスタニ ザーラ・アミール・エブラヒミ

| 制作年: | 2022 |

|---|

2023年4月14日(金)より新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷、TOHOシネマズシャンテほか全国順次公開