スルーしてない? 思索と笑いと悲しみを与えてくれる3作

Netflixオリジナルシリーズ「ワイルド・ワイルド・カントリー」独占配信中

『ワイルド・ワイルド・カントリー』

日本ではほとんど知られていないが、アメリカではある一定の世代に「バグワンって覚えてる?」と聞くと、かなりの確率で「そういえばそんな奴いたね! うわ~懐かしい」なんてリアクションが返ってくる。インド出身のバグワン・シュリ・ラジニーシは1980年代に米オレゴン州のド田舎へ渡ると、多くの信者とともに巨大なコミューン<ラジニーシプーラム>を形成した宗教家だ。

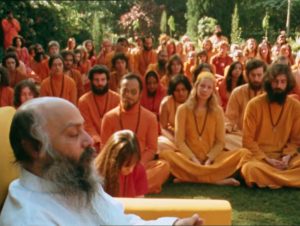

いかにも“グル”な衣装に身を包んだバグワンと、同系色の衣服で統一した信者たち。アメリカ全土から信者を招致し数千人規模にまで拡大したコミューンは、やがて自治機能を有するひとつの“市”として正式に認められるまでになる。当時の映像では健康そうな若者たちが穏やかに瞑想したり半裸でキャッキャしているが、その様子はいま見ても理想郷そのものだ。

Netflixオリジナルシリーズ「ワイルド・ワイルド・カントリー」独占配信中

とはいえ、長閑な町で静かに暮らす人々にとっては突然理解しがたい“異物”が闖入してきたとしか思えなかったことだろう。オ◯ム真◯教やラ◯フス◯ースといったカルト教団によるヤバすぎる事件の記憶がある我々も、その気持ちは理解できる。実際、彼らを脅威とみなした政府の圧力もあって教団は徐々にバランスを崩していき、ついにバグワンの逮捕という形で終焉を迎える。その後、インドに帰ったバグワンは1990年に亡くなった。

全6話からなるこのドキュメンタリーには、教団を支える主要メンバーだった元信者の皆さんも登場。真実の証言というよりは美しい大事な思い出として当時を振り返っていて、誰一人として「バグワンに騙された!」なんてことは言わない。ただし、彼/彼女たちは弁護士や金融マンとしてのスキルを活かしてラジニーシプーラムのインフラ整備に一役買っていた“勝ち組”であって、実際には信仰と生活力を切り離せずに沈没していった元信者のほうが多かったはずだ。

たびたび挿入されるバグワンの“教え”には一定の説得力があり、思わず惹き込まれる人もいるのでは。カルト教団の隆盛と没落を追った記録映像という枠には収まりきらない見事な構成で、不思議な魅力と迫力を訴えてくるドキュメンタリー作品である。

『キラー・マイクのきわどいニュース』

Netflixオリジナルシリーズ「キラー・マイクのきわどいニュース」独占配信中

グラミー賞受賞ラッパーであり、ラン・ザ・ジュエルズとしての活動でも知られるキラー・マイクによる“おもしろ社会実験”的な番組。ざっくり内容を説明すると、誰もがなんとなく享受してきたセオリーやお約束を根底から見つめ直し、番組の予算と自分のコネクションの範囲内で実践してみよう! というもの。ひとまずシーズン1のエピソード1を観れば、彼のやろうとしていることがいかに無謀な挑戦か分かるはずだ。

題してズバリ「黒人ビジネスだけで生活」では、人種隔離政策時代のアメリカでは黒人社会の中だけで経済が回っていたことを振り返り、「差別は最悪だけど経済は当時のほうが健全だった」という持論を展開。実際にゼロから100まで黒人サービスで成立しているモノ・コトだけに限定してみたところ、最低限の生活すらできない事態に……。もはやアメリカにおいて白人は最大のマジョリティではなくなったが、かといって黒人だけで成り立っているビジネスは今もごくわずかなのだ。

言い出しっぺのくせに「今こそグリーン・ブック(映画化で話題の黒人用旅行ガイド)が必要だろ!」なんてブツクサ言いまくりのキラー・マイク。エピソード3「白人ギャングと同じ特権」では、フランチャイズ化している白人の某有名バイカーギャングに対抗し、なんと西海岸の2大黒人ギャングのひとつであるクリップスの一派に合法的なビジネスを持ちかける! イカツいブラザーたちが良い意味で予想を裏切る“ほのぼの展開”は、ぜひ番組を観て確認してほしい。

『パドルトン』

Netflixオリジナル映画「パドルトン」独占配信中

ヘビーなドキュメンタリーの後には、ユル~いヒューマンドラマでほっこりしたいところ。Netflixオリジナル映画『パドルトン』はタイトルからして某クマ映画みたいで可愛らしく、ストーリーは余命宣告された末期がんのおじさんが仲良しのお隣さんに安楽死させてくれと依頼すr……ってめちゃくちゃ重い話やないかーい!!

といっても変に構える必要は全くないのでご安心を。同じアパートの上下階に住むマイケルとアンディーは、いつも同じカンフー映画を観ながらメシを食い、たまに自分たちで考案したスポーツ“パドルトン”で遊ぶというルーティン化した毎日を送っていた。しかし、余命宣告されたマイケルが投薬による安楽死を望んだものだからさあ大変! 平穏な生活が一転し……というわけでもなく、終始オフビート漫才のようなやり取りが続くのだった。

マッチョなイケメン俳優やセクシーな美人女優は一切出てこないし華やかな展開も皆無だが、現実離れした恋愛モノなんかに食傷気味ならば逆に新鮮に感じるはず。冴えないおっさんたちの深い友情に涙しつつ、予想よりも少し早く訪れた人生の終末の迎え方を考えさせられる、なんとも愛おしい映画だ。