「パンク映画」の定義って何だ!? 話題の新作『ディナー・イン・アメリカ』から『シド・アンド・ナンシー』『理由なき反抗』まで考察

パンクなラブストーリー

ベン・スティラーがプロデュースした映画『ディナー・イン・アメリカ』が抜群によい。物語の主人公は、周囲のヘルシー(≒健康バカ)な高校生たちから、ネクラで冴えない“負け組”高校生とみなされている孤独な女の子。だが、過保護・過干渉な両親のもとで鬱屈した平凡な毎日を過ごす中で、彼女には心を解放させることができる唯一の時間がある。――それが、大好きなパンクロックを聴くこと。

……というシチュエーションのこの作品をフックとして、今回は“パンクな映画”について考えてみたい。

『ディナー・イン・アメリカ』© 2020 Dinner in America, LLC. All Rights Reserved

“パンク映画”というジャンルに含まれる映画とは?

世の中に“パンク映画”というジャンルがあると仮定して、インターネット上でキーワード検索してみると、たとえば『ロックンロール・ハイスクール』(1979年)、『タイムズ・スクエア』(1980年)、『ルード・ボーイ』(1980年)、『シド・アンド・ナンシー』(1986年)、『タンク・ガール』(1995年)、『トレインスポッティング』(1996年)といった作品が挙げられていたりする。だが、どうもしっくりこない。

使われている音楽がパンクとカテゴライズされるものであるか、ラモーンズのようなパンクバンドが本人役で出ているか、などといった要素は本来その映画が“パンクな映画”と言えるかどうかとは、あまり関係がない気がするのだ。スパイキーヘアや安全ピンなどをじゃらじゃら身に着けた、見るからにパンクっぽいファッションをしているからパンクなのかというと、それも違う。

要は、精神の問題なのだ。誰かが決めた世の中のルールなど無視して、自分自身の価値観に忠実に生きる、その“生き様”が、たとえ自己破壊的であろうとも、世間の目から見たら眉をひそめられるようなものであっても、信じる道を突き進む覚悟があるかどうか? というのがパンクであるかないかの唯一の基準のはず。

その意味で、たとえば故・内田裕也は「ロックンロール!」と唱え続けて変なおじさん化していたけれども、正真正銘のパンクのスピリットを持った人だったと思う。

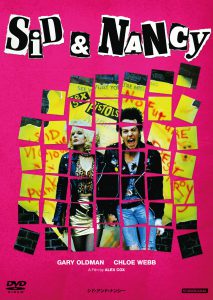

上記の作品群の中で、真にパンクなスピリットを持った映画というと、筆者は『シド・アンド・ナンシー』のみを挙げる。

『シド・アンド・ナンシー』

価格 DVD ¥4,180(税込)

発売元・販売元 KADOKAWA

『シド・アンド・ナンシー』とアレックス・コックスのパンクなスピリット

アレックス・コックスの会心作『シド・アンド・ナンシー』は、言わずと知れたパンクバンド“セックス・ピストルズ”のベーシスト=シド・ヴィシャスと、グルーピーからその恋人となり、最終的にはシドの手によって命を落としたナンシー・スパンゲンとの狂おしいほどの過激な恋愛の顛末を描いたもの。

かつて、今は亡き筆者の叔父が「大勢の女に愛されるよりも、たった一人の女に、刺されるくらいに深く愛されるほうが、モテるということの意味としては上等だ」と持論を述べたことがある。たとえ周囲からどのように見られようが、この恋人だけは死んでも手放さないという覚悟を持った同士の壮絶な恋愛を描くのに、パンクなスピリットの真の理解者たるわが友アレックス・コックスほど相応しい監督はいなかっただろう。

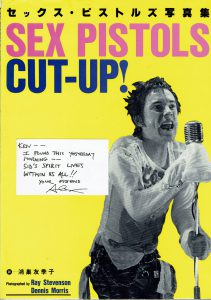

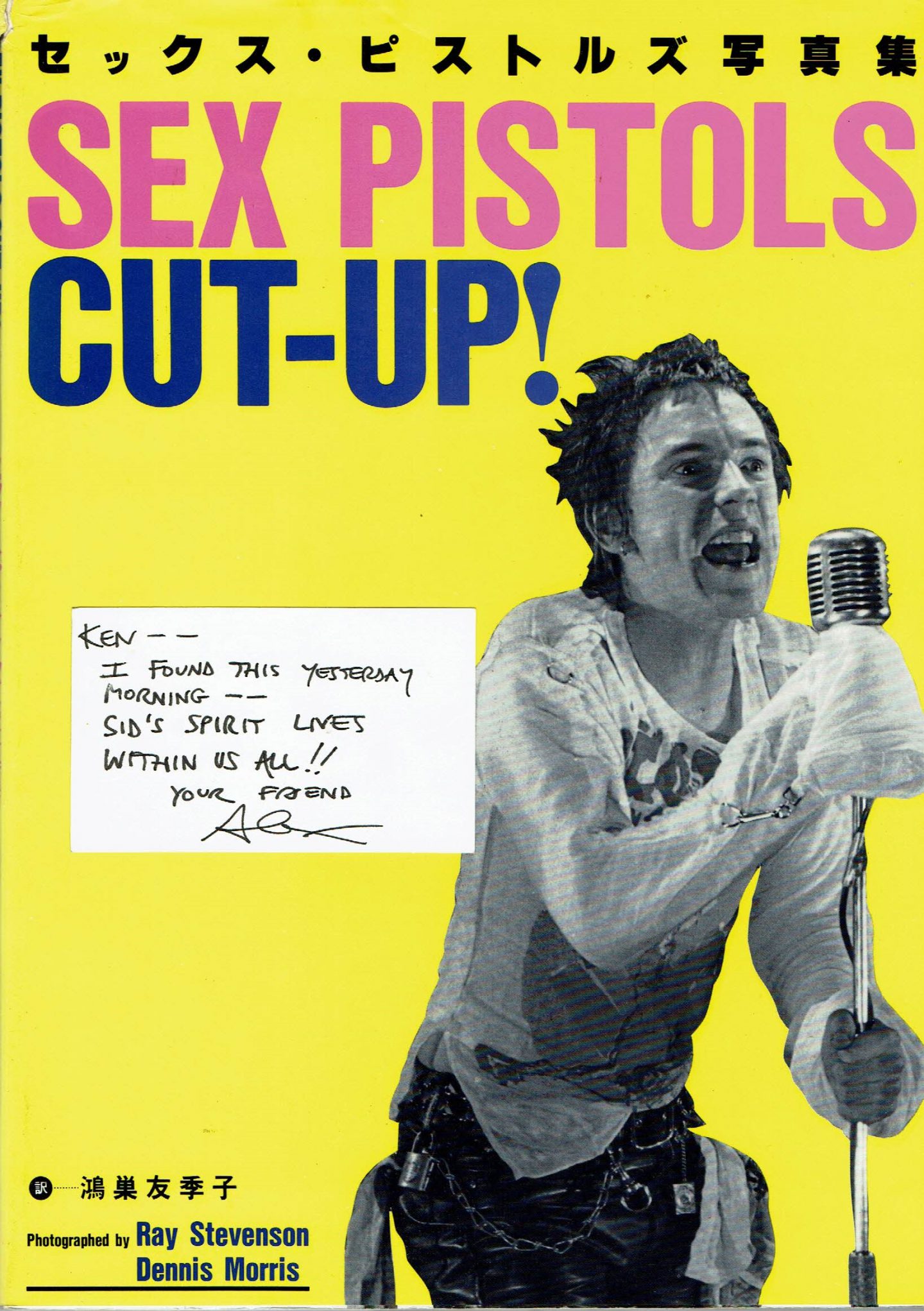

アレックスとは、その昔にロサンゼルスで出会って意気投合し、当時の彼の新作『ストレート・トゥ・ヘル』(1987年)を配給する会社にかけあって、「日本へ行きたい」という彼の初来日の段取りをつけたことがあるが、その折りに、彼は日本の書店で見つけたというセックス・ピストルズの写真集にメッセージを添えて筆者にプレゼントしてくれた。そのメッセージとは、「シドのスピリットはわれわれみんなの中に生きている!!」というものだった。筆者は音楽ジャンルとしてのパンクを特別に好きということはないし、パンクっぽいファッションに傾倒しているわけでもないが、まさに我が意を得たり、だ。

筆者私物

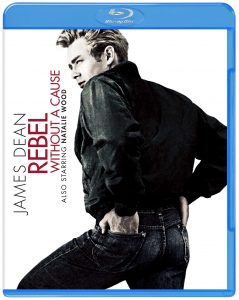

元祖パンクなスピリットとしての『理由なき反抗』のジェームズ・ディーン

アレックスや筆者のヒーローであり、幸運なことに友人でもあったデニス・ホッパーもまた、パンクなスピリットを誰よりも理解している人だった。そのホッパーにパンクな生き方のお手本を示し、彼にとってのヒーローであり友人でもあったのが、ジェームズ・ディーンだ。

『理由なき反抗』© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

若き日のホッパーは、『理由なき反抗』(1955年)と『ジャイアンツ』(1956年)の二本でディーンと競演し、公私にわたってその弟分として過ごした。ディーンが活躍した1950年代半ばに、まだ世の中でパンクという言葉は今日的な意味では使われていなかったが、ディーンの型破りな生き方は、まさにパンクのスピリットそのものだった。

以下は、ホッパーから聞いた話。

『ジャンアンツ』のテキサスでの長期ロケのある日のことだけど、ディーンは、遠巻きに何百人もの見物客が見ている中で、つかつかとキャメラの後ろ側へ歩いて行って、立ちションを始めたんだ。あとで聞いたら、「何百人もが見ている前で立ちションできれば、キャメラの前で何だってできると思ったのさ」と彼は言った。

……まさにパンクな立ち居振る舞いではないか!

『理由なき反抗』© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

ディーンの演じたキャラクターで言うならば、『ジャンアンツ』のジェット・リンクよりも、『理由なき反抗』のジムのほうが、自分の信じるものが周囲の“良識ある人々”の考える正しい行いとは違うものだったとしても、自分の信じるもののために突き進むという点でパンクなスピリットを体現している。

ブルーレイ 2,619円(税込)/DVD特別版 1,572円(税込)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

© 1955 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved.

世間体を優先し、何か問題があったらどこかへ引っ越して無かったことにしようとする両親に対し、ジムは経緯がどうあれチキン・レースで一人の高校生が死んだ事実にきちんと向き合うべきだ、という気持ちに忠実に行動する。また、友人のプレイトー(サル・ミネオ)がゲイとして自分に愛情を感じていることに気づいても、ゲイであることが伝統的な恋愛観を逸脱しているからなどという理由で拒絶する態度は示さず、その気持ちに寄り添おうとするのだ。

ディーンの精神を受け継いだデニス・ホッパーの完璧なパンク映画!『アウト・オブ・ブルー』

ホッパーに話を戻すと、彼の三本目の監督主演作『アウト・オブ・ブルー』(1980年/アメリカ公開1982年、日本未公開)は、たぶんこれまで世界中で作られたどんな作品よりも真正面からパンクなスピリットというものを描き切った作品だ。

元々は、ホッパーは単にヒロインの少女のアル中の父親役で出演するだけの予定で、作品内容も、破たんした家庭に暮らす少女を児童福祉士が救うというあまり面白味のないものだったが、演出予定の新人監督がプレッシャーに押しつぶされてクビになり、監督経験のあるホッパーが急遽ピンチヒッターを務めることになった。

ホッパーは、友人ニール・ヤングが前年に発表したアルバム『ラスト・ネヴァー・スリープス』に収録されている「マイ・マイ、ヘイ・ヘイ (アウト・オブ・ザ・ブルー) 」の歌詞をベースに、物語の枠組みをがらりと変えた。エルヴィス・プレスリーやシド・ヴィシャスを崇拝するパンク少女が、うわべだけ取り繕うとする世の中を否定し、アル中で性的に歪んだ欲望を持つ父(ホッパー)を刺殺し、ヤク中でふしだらな母親を道連れにダイナマイトで爆死することを選ぶまでを描く作品へと換骨奪胎したのだ。

ヒロインのシービーを演じるリンダ・マンツの醸し出す怒りのエネルギーは素晴らしいし、破滅へと突っ走るその心の軌跡にリアリティを与えているのは、監督としてのホッパーに他ならない。何よりも、ホッパー自身がパンクな精神というものを誰よりも深く理解しているからこそ傑作に仕上がったことは明らかである。

リンダ・マンツはテレンス・マリックの『天国の日々』(1978年)でデビューし、出演作は多くないものの、本作とハーモニー・コリン監督の『ガンモ』(1997年)でとんがった映画を愛するファンの記憶に焼き付いた。筆者も協力したドキュメンタリー映画『デニス・ホッパー/狂気の旅路』(2017年)で、監督のニック・エベリングのインタビューに応えていたが、2020年8月に肺がんで亡くなってしまった。

『パーティで女の子に話しかけるには』と『ディナー・イン・アメリカ』の共通点

ここ数年の作品だと、『ヘドウィグ・アンド・アグリーインチ』(2001年)のジョン・キャメロン・ミッチェル監督が手掛けた『パーティで女の子に話しかけるには』(2017年)がパンクなスピリットに満ちた作品だった。

SFコメディ仕立ての肩が凝らない映画だが、“宇宙人”の少女ザンを演じたエル・ファニングの、自分たちの種族特有の様々な決まり事への苛立ちと、パンクロッカーと勘違いされて無理やり舞台に立たされた時のとっさに即興で種族への反抗の歌を唄う際の弾けっぷりが素晴らしい。このギグのシーンでのファニングは、60年代のアンディ・ウォーホルのミューズ=イーディ・セジウィックそっくりで、自らの道を突っ走って死んだイーディの生き方への言及ともなっていた。

同じように、コメディ的な装いゆえに気軽に見始めたら、真のパンクなスピリットを持った登場人物たちをいつの間にか応援したくなる、という感じなのが冒頭に述べた新作『ディナー・イン・アメリカ』だ。

主人公の少女パティ(エミリー・スケッグス)は役柄上ネクラで冴えない“負け組”高校生という設定なので、役作りも含めてまことにイケてない。両親は彼女のことをまったくの子供扱い、友だちとお泊りするならパジャマ・パーティをしてはどうかしら、などと言ったりする。それはちょうど、『パーティで女の子に話かけるには』の男の子の主人公エン(アレックス・シャープ)が、ライブハウスで再会した幼馴染のイケてる女の子に全く相手にされず、ダサい高校生の典型と周囲に思われているのと同じ構図だ。

『ディナー・イン・アメリカ』© 2020 Dinner in America, LLC. All Rights Reserved

だが、エンが宇宙人の少女ザンと出会ったことをきっかけに一皮むけていくのと同様、パティがたまたま匿うことになったのが、自分の愛してやまないパンクバンド“サイオプス”の覆面リーダー=ジョンQ(カイル・ガイナー)だったことから一気に弾けていき、それにつれて可愛さ満開のキュートな女の子に変身していく。

『ディナー・イン・アメリカ』© 2020 Dinner in America, LLC. All Rights Reserved

『ディナー・イン・アメリカ』の描く“最強の愛”

『ディナー・イン・アメリカ』が素晴らしいのは、はじめは周りの者たちと同様にパティのことをイケてない女の子としか思っていなかったジョンQが、ピュアで思いのままに突っ走るパティに次第に感化されていく点だろう。

『ディナー・イン・アメリカ』© 2020 Dinner in America, LLC. All Rights Reserved

二人でジョンQの両親や兄弟らと気まずい食事を共にするシーン。ジョンQ自身、裕福な家庭で育った中で、突っ張った生き方をして勘当同様の扱いを受けていたものの、心の底では理解されたいという欲求があり、それに対して見た目だけでドラッグに溺れている最低の人間と判断する家族たちへの苛立ちを募らせていたことがわかる。だが、パティと一緒に過ごすにつれ、彼は、理解されようなんて思う必要はない、ただ突っ走ればいいのだ、と真にパンクなスピリットを獲得していく。

『ディナー・イン・アメリカ』© 2020 Dinner in America, LLC. All Rights Reserved

互いに影響を与えずにいられないパティとジョンQの愛のかたちは、ちょうどシドとナンシーがそうだったように狂おしいほどにピュアなのだ。

『ディナー・イン・アメリカ』© 2020 Dinner in America, LLC. All Rights Reserved

文:谷川建司

『ディナー・イン・アメリカ』は2021年9月24日(金)よりヒューマントラストシネマ渋谷、新宿武蔵野館ほか全国順次公開

『理由なき反抗』はCS映画専門チャンネル ムービープラスで2021年8月放送

『ディナー・イン・アメリカ』

パティは孤独で臆病な少女。過保護に育てられ、したいこともできず、単調な毎日を送っている。唯一、平凡な人生から逃避できる瞬間、それはパンクロックを聴くこと。そんな彼女が、ひょんなことから警察に追われる不信な男・サイモンを家に匿ったものの、実はその男こそが彼女の愛するパンクバンド“サイオプス”の心の恋人、覆面リーダーのジョン Q だった……。

| 制作年: | 2020 |

|---|---|

| 監督: | |

| 出演: |

2021年9月24日(金)よりヒューマントラストシネマ渋谷、新宿武蔵野館ほか全国順次公開