これまでのヴァネッサ・カービーのイメージといえば、Netflixオリジナルシリーズ『ザ・クラウン』(2016年~)の自由奔放なマーガレット王女役、あるいは『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』(2018年)や『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』(2019年)のクールで強い女性というものだった。いずれにしろメジャー系エンターテインメントが多かったが、2020年の第77回ヴェネツィア国際映画祭で最優秀女優賞に輝いた新作、Netflixオリジナル映画『私というパズル』は趣が異なる。

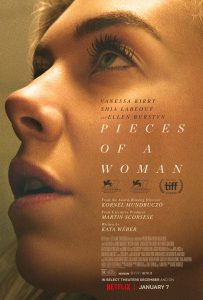

Netflixオリジナル映画『私というパズル』独占配信中

ハンガリー出身のコルネル・ムンドルッツォ監督(『ジュピターズ・ムーン』[2017年]ほか)による本作は、カナダ、ハンガリー、アメリカの合作で、マーティン・スコセッシがエグゼクティブ・プロデューサーに名を連ねている。監督の初期からのコラボレーター、カタ・ヴェーベルによるオリジナル脚本で、助産婦による自宅出産で赤ん坊が死産となった母親のトラウマと、それによってこじれていくパートナーや家族の関係を描く。冒頭の迫真の出産シーンや、怒りと喪失を抱えこんだ演技が高く評価され、2021年の第93回アカデミー賞主演女優賞にもノミネートを果たした。

ヴェネツィアでは、さらにもう1本、キャサリン・ウォーターストーンと恋人同士を演じたコスチューム劇『The World to Come(原題)』がコンペティションに入選。こちらも大きな話題を呼んだ。

「演技派」としてめきめきと頭角を現すカービーが、新作の体験について語ってくれた。

Netflixオリジナル映画『私というパズル』独占配信中

「あの出産シーンがもたらす余波を観客が感じることができると思う」

―『私というパズル』では、冒頭約20分のとてもリアルな出産シーンが話題になりました。どのようにしてあのシーンを準備したのでしょうか。

わたしにとっては、崖から飛び降りるような大きなチャレンジだったわ。経験者が見ても信じられるように、可能な限りリアルにしなければと思った。それでまず、多くのドキュメンタリーを観たのだけど、赤裸裸なものは見つけられなかった。それからいろいろな人の手を借りて、ホームビデオを探したの。美しいもの、生々しいもの、いろいろあったわ。

また幸いなことに、ロンドンの病院が協力してくれて、出産に立ち会っていいという人が見つかった。役のために見学させてもらうのは、とても気が引けたけれど。分娩は5時間続いた。わたしはそこで見たすべてをパフォーマンスに活用しようと思った。だから見学の体験なしには演じられなかったわ。そこでわたしが感じたフィーリングを、この映画を観る人に感じて欲しかった。あのシーンは、いわば『プライベート・ライアン』(1998年)の冒頭のようなものよ。観客はあのシーンを一緒に体験することで、それがもたらす余波を感じることができると思う。

Netflixオリジナル映画『私というパズル』独占配信中

―ほとんど長回しで撮影されていますが、演出はとても厳格なものだったのですか? それとも即興的なところもあったのでしょうか。

即興と言えるものだったわ。あらかじめ基本的な骨格、最初にキッチンで破水して、そのあとリヴィングルームに行き、それからある時点でバスルームに行って、そのあとベッドルームに行く、ということだけ決めて、リハーサルを少しして最低限の流れを設定すると、あとは自由だった。シャイア(・ラブーフ)がブロッコリーに関するジョークを言うのも即興だったの(笑)。

Netflixオリジナル映画『私というパズル』独占配信中

―彼女の母親を演じたエレン・バースティンは、シャイアは共演しやすい人ではなかったけれど、それが「嫌な母親」を演じるのに役立ったと語っています。あなたにとって、彼との共演はいかがでしたか。

わたしにとっては、むしろラクだったわ。彼はとても寛大で、リスペクトや信頼をしてくれているのが感じられたから。クリエイティブなパートナーと思えた。エレンは、彼女の役がそれを必要としていたから、そう感じたのではないかしら。わたしも彼女と、母と娘の複雑な関係を演じなければならなかったので、緊張を必要とするときもあった。でもエレンは素晴らしい人で、繋がりが感じられた。彼女にとっての演技のメソッドも語ってくれて、とても参考になったわ。

Netflixオリジナル映画『私というパズル』独占配信中

「生き物の創造の瞬間に立ち会った気持ちがした」

―出産シーンがあまりに強烈ゆえに、子供を産むのにトラウマになりそうだという声もありますが、あなたはこれを演じたことでどんな影響を受けましたか。

じつは病院を訪れたとき、ある医者から「見学をして、あなたが子供を欲する気持ちを失わないことを祈りますよ」と言われたの。トラウマになり得る、と。でも、わたしの場合はむしろ逆で、子供が欲しくなったわ。たしかに強烈な経験だったけれど、何かとても神々しいものを見たというか、生き物の創造の瞬間に立ち会った気持ちがした。それはもうアニマルの領域というか。それをスクリーンで演じられることは俳優として大きな喜びだった。何も知的に分析する必要はなく、ただ体ごとそこに居ればいい。わたしが見学した女性は実際、出産の瞬間アニマルだったと思う。それを思い出して演じればいい、それだけが必要だと思った。

Netflixオリジナル映画『私というパズル』独占配信中

―『ザ・クラウン』のマーガレット王女もそうですが、本作のマーサもとても自我の強い、強烈なキャラクターですね。「好感の持てるキャラクター」にこだわっていらっしゃらない印象があります。

わたしは常に、強烈なインパクトのある女性を演じたいと思っている。わたしのロールモデルはジーナ・ローランズ。演技の幅があって、生き生きとして、とても刺激を受けるの。エモーショナルで極端なキャラクターを演じるのはエキサイティング。本作のように、激しい言い合いがあったりするものもね。マーサは怒りを抱えているけれど、それを内側にぐっと溜め込んでいるから、演じるのは難しかった。

Netflixオリジナル映画『私というパズル』独占配信中

「女優として幅広い演技力を持ちたいと思っている」

―本作の前に撮った『The World to Come(原題)』は、19世紀半ばのアメリカに生きる女性同士の恋愛を描いた作品ですが、チャレンジングなテーマに惹かれたのでしょうか。

ええ。わたしが演じたタリーは多くの可能性を秘めた女性だけれど、あの時代、封建的な環境に生まれたがゆえに生き方を制限されている。もし違う時代に生まれていたら、とても異なる生き方をしていたはず。1860年代の女性の生活がどんなものだったか、ということを身をもって知ることはできないけれど、好きなものを選ぶ、好きな活動をする、好きな人を選ぶ、そういう基本的な権利が女性に許されていない時代だった。それがすごく遠い時代のことではないこと、また、わたしたちは未だ発展途上にあるということに、多くのことを考えさせられた。ああいう作品に参加できたことは、とても光栄。そして自分の人生、これまでの自分のチョイスが間違っていなかったということを感じた。

―あの作品と『私というパズル』は、ともにインディペンデントな作品ですが、高い評価を受けました。これまでテレビシリーズや『ミッション:インポッシブル』シリーズのようなメジャー系の作品が多かったなかで、この2作の経験は女優としてのあなたに何をもたらしたと思いますか。

自分が以前、芝居をやっていたときのエキサイティングな経験と似ていたというか。女優として幅広い演技力を持ちたいと思っているので、こういう作品をやる機会、そういうスペースを自分のなかに持つことは、とても大切だと感じさせられた。だから、これからもそういうキャリアを築いていければいいと思っている。それがわたしの夢かな。

Netflixオリジナル映画『私というパズル』独占配信中

取材・文:佐藤久理子

『私というパズル』はNetflixで独占配信中

『私というパズル』

苦しい自宅出産の先に待っていたのは、予想もしなかった大きな悲しみ。失意の中、パートナーや家族にも心を閉ざす女性は、やり場のない感情に飲み込まれていく。

| 制作年: | 2020 |

|---|---|

| 監督: | |

| 脚本: | |

| 出演: |