男たちの密室ドラマ「潜水艦映画」総ざらい! ハリウッド、ドイツ、日本……立場で変わる言語と背景

©2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.

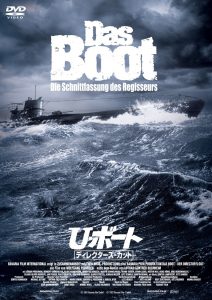

『U・ボート ディレクターズ・カット』価格 DVD¥1,800+税 発売元・販売元 株式会社KADOKAWA

潜水艦の空間は“社会の縮図”である

【シネマ・タイムレス~時代を超えた名作/時代を作る新作~ 第1回】

日本ヘラルド映画宣伝部を出発点に、国内外の映画人らとの豊富な人脈や長年の取材で映画ジャーナリストとして活躍を続ける一方、映画史研究者として早稲田大学で教鞭をとる谷川建司。新作・旧作あわせて年間400本近い作品を見続けて蓄積した膨大な知識をベースに、これから公開される新作や、CS映画専門チャンネル ムービープラスにて放映される、珠玉の名作・傑作を題材に縦横無尽に語る。

『深く静かに潜航せよ』©2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.

記念すべき第1回目は、戦争映画のいちサブ・ジャンルでありながら、昔からとりわけ人気の高いカテゴリーである“潜水艦モノ”に光を当て、『深く静かに潜航せよ』(1958年)と『U・ボート』(1981年)を中心に、その面白さのツボとは何なのかを探る!

閉ざされた空間ゆえに高まるサスペンス!

昔から映画興行の現場では“潜水艦映画にハズレなし”と言われる。どうしてだろうか? そもそも戦争映画というジャンルは、もっぱら男性観客にアピールする素材。幼い子どもであっても、男の子というものは電車などの乗り物が好きなものだが、戦車や戦闘機などのマシーンに萌えるのは男のDNAに何がしかの特徴があるからなのかもしれない。

戦争映画というと、生死を分けた壮絶な戦いの中ではぐくまれる同志愛、様々な背景を持つ兵士たちが戦地で心を一つにして過ごす中で、やがて一本のタバコを分け合い、故郷の肉親や恋人のことを語り合い、この戦争が終わって故郷に帰ったら何々をするつもりだ、などと夢を語り合う様を描くというイメージがある(もちろん、戦争映画の鉄則として、センチメンタルな夢を語った兵士は翌日の戦闘であっけなく死ぬことになる)。ともあれ、そうしたホモ・ソーシャルな環境の中で語られる“男たちの物語”というのが基本線としてあるだろう。

だが、同じく戦争モノであっても、“潜水艦モノ”となると、そこにまた少し異なった要素が加わることになる。それは何と言っても、潜水艦というのは狭く、限定された空間であり、物語は必然的にそうした密閉空間の中で繰り広げられる点にある。

攻撃面では、潜水艦は魚雷を発射することで敵の駆逐艦や補給船を撃沈させる能力を持つが、敵の戦闘機や駆逐艦に居場所を突きとめられればディフェンス面では弱いため、戦闘機からの爆撃や駆逐艦からの爆雷をまともに受ければひとたまりもなく、海の藻くずとなるかもしれない。したがって、ひたすら居場所を悟られないようにエンジンを止めて、息をひそめて敵をやり過ごすような持久戦を強いられることもままある。

その持久戦が何時間にも及ぶようになると、今度は艦内の酸素がだんだん厳しい状況になってきて、それこそ見ている観客の側まで息苦しくなってくるような、密室ゆえのサスペンスが生じることになる。中には、閉所恐怖症で錯乱状態に陥る乗組員が出てきたり、危険を承知で海上に浮上すべきだと主張する者が出てきて、艦長のリーダーシップが問われる展開が待っている。……すなわち“潜水艦モノ”には、限定された空間であるがゆえに、その密室の中で社会の縮図のようにさまざまなドラマが繰り広げられる構造を持っているのだ。

『U・ボート』

実物大レプリカ建造に代表される究極のリアリズム!

こうした密室空間で繰り広げられるドラマをスクリーン上に映し出すためには、撮影にも工夫が必要となる。1981年製作のドイツ映画『U・ボート』では、第一次大戦から第二次大戦にかけて連合国側に甚大な被害をもたらしたドイツの潜水艦、U・ボートの実物大のレプリカを作り、全編ほぼそのセットの中で撮影した。元々はテレビシリーズとして製作され、何年にも及ぶ撮影を通じて乗組員役の俳優たちは、ひげは伸び放題、風呂に入れないので強烈な匂いを発し、陽の光を浴びていない顔色は青白く、究極のリアリズムを体現するようになった。

テレビ放映に先だって劇場用映画用に編集されたバージョンがドイツ国内で公開されて空前の大ヒットとなり、ハリウッドや日本でも「いまどき第二次大戦モノがウケるだろうか?」と不安視する声もあった中で、驚くべき大ヒットを記録。ちなみに、映画『U・ボート』のために造られた実物のレプリカは、今ではミュンヘン郊外の撮影所でガイド付きの見学コースの目玉となっているそうだ。

『U・ボート ディレクターズ・カット』

価格 DVD¥1,800+税

発売元・販売元 株式会社KADOKAWA

日本映画では実物大セットや円谷英二が特撮担当作品も!

さて、日本映画にも“潜水艦モノ”は数多く存在する。戦後の戦記モノ映画ブームの中で、1954年に新東宝で製作された『潜水艦ろ号未だ浮上せず』(野村浩将監督、藤田進主演)、1959年に東宝で製作された『潜水艦イ-57降伏せず』(松林宗恵監督、池部良主演)あたりが、どちらもやや厭戦的なスタンスで好評を博したが、日活でも人気絶頂期にあった石原裕次郎主演で『人間魚雷出撃す』(1956年:古川卓巳監督)が製作されている。

『人間魚雷出撃す』では、美術監督の千葉一彦(クレジット上は小池一美と共同だが、実際には千葉が独りで担当している)がステージの外まで張り出した実物大の潜水艦そのもののセットを作っているが、たとえば裕次郎が潜水艦の頭からお尻の方まで内部をずーっと歩いていくシーンを撮れるようにボディの一部を外せるように造り、横移動させて撮るなど苦労した話を筆者にしてくれたことがある。

もちろん、潜水艦内部はセットでいいとして、爆雷による攻撃にさらされたり、魚雷を発射して敵戦艦を沈没させたりするシーンは特撮の見せ場となる。東宝の『潜水艦イ-57降伏せず』は「ゴジラ」や「ウルトラマン」の生みの親である円谷英二が特撮を担当しているが、合成場面の精度を高めるために、白黒映画でありながら合成シーンはカラー・フィルムを用いてブルーバック合成を行ない、それをわざわざ白黒に変換して公開したという。

『深く静かに潜航せよ』

艦長と副艦長の対立という鉄壁のモチーフの先駆け

密室の中でさまざまなドラマが繰り広げられる社会の縮図という側面で言うと、“潜水艦モノ”の鉄壁の設定として、艦長と副艦長との対立というモチーフが挙げられる。有名な例だと、ジーン・ハックマン演じる叩き上げの艦長と、デンゼル・ワシントン演じるハーバード大卒のエリート副艦長が対立し、副艦長が軍法違反で艦長を拘束監禁するものの、今度は艦長側を支持する部下たちが救出して逆に副艦長を反逆罪で拘束する、という展開の『クリムゾン・タイド』(1995年)が挙げられる。他に、2002年の『K-19』でも、ハリソン・フォードの艦長とリーアム・ニーソンの副艦長との対立が物語の軸の一つとなっていた。

この“艦長と副艦長との対立”というモチーフを用いることで、物語に緊迫の展開を構築したおそらく最初の例として、1958年の『深く静かに潜航せよ』を挙げることが出来る。『深く静かに潜航せよ』は、戦後派スターの代表格バート・ランカスターが、自身のプロダクションであるヘクト=ヒル=ランカスター・プロで製作し、監督に『サウンド・オブ・ミュージック』(1965年)や『ウエスト・サイド物語』(1961年)の巨匠ロバート・ワイズ、主演に戦前からの大スターで“ハリウッドのキング”と呼ばれたクラーク・ゲイブルを招いて、ゲイブル扮する艦長と自身が演じる副艦長との対立、そして、やがて不信が信頼へと変わっていく様を描いている。

『深く静かに潜航せよ』

DVD発売中

¥1,419+税

20世紀フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン

©2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.

ここでのゲイブルは、かつて日本軍の駆逐艦<秋風>に自身が艦長を務める潜水艦を撃沈され、多くの部下を死なせると共に自らも重傷を負い、降格処分を受けていたという設定。再び艦長として潜水艦を指揮するチャンスを得て、危険な豊後水道で再び<秋風>と対決する機会を狙うのだが、そのために部下を危険にさらすこととなり士官たちと対立する。

『深く静かに潜航せよ』©2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.

副艦長のランカスターは、本当は今回の任務から自分が艦長に昇格すると部下ともども思っていたのに、それがかなわず腐っていたのに加え、他の士官たちからは「艦長を拘束して、その職務を引き継げ」とけしかけられる。こうした緊迫感のある人間関係がベースにあるからこそ、日本海軍との熾烈な闘いの描写や、爆雷によって撃沈されたり日本の潜水艦と水中衝突したりするかもしれないという、手に汗握るアクション・シークエンスにドラマとしての厚みが加わっているのだ。

『深く静かに潜航せよ』©2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.

さらに言えば、ゲイブルはかつての代表作で1935年製作の『南海征服』(後に『戦艦バウンティ号の叛乱』と改題再公開)で、虐待する艦長チャールズ・ロートンに対して反乱をおこす英国海軍一等航海士役を演じていたから、当時の観客はそのイメージと重ね合わせてゲイブルの艦長を見ることになる、という仕掛けだった。

潜水艦モノの突っ込みどころは言語にあり!?

さて、“潜水艦モノ”はハリウッドでも日本でもドイツでも作られているし、第二次大戦モノだけでなく米ソ冷戦を背景にした作品や現代の物語もある。当然ながら、その立ち位置によって潜水艦が戦うべき相手が異なってくる。ハリウッド映画の第二次大戦モノなら日本海軍かドイツのU・ボートが敵となるし、冷戦期の物語や現代モノならソ連の原子力潜水艦とのやりとりが描かれる。

そんな中で、ハリウッド映画の場合は常にお決まりの突っ込みどころがあるのだが、それは“敵のしゃべる言語”という問題だ。常にワールド・マーケットを相手にするハリウッド映画では英語がベースとなるから、敵の潜水艦内部の様子が描かれるときにも、なぜか台詞は英語となる。“潜水艦モノ”の面白さを世に知らしめた1957年の傑作『眼下の敵』はアメリカ・ドイツ合作で、アメリカの駆逐艦艦長ロバート・ミッチャムとドイツのU・ボート艦長クルト・ユルゲンスとの息詰まる対決や、次第に互いを好敵手として認め合う様を描いているが、ユルゲンス以下のドイツの俳優たちは、わざわざドイツ語訛りの英語をしゃべっていた。

また、トム・クランシーの原作に基づいた1990年の『レッド・オクトーバーを追え!』では、ソ連の原子力潜水艦艦長のショーン・コネリーが潜水艦ごとアメリカへの亡命を画策する話だが、それまでずっとロシア語訛りの英語をしゃべっていたコネリーらが、アレック・ボールドウィンらアメリカ側と対面するシーンなると突如ロシア語をしゃべるのがどうにも不自然だった。

2019年に公開されたばかりの新作『ハンターキラー 潜航せよ』は現代の物語で、最新鋭の原子力潜水艦が水中兵器海域を潜航する展開だが、やっぱりロシア人同士の会話がなぜか英語なのだった。

『深く静かに潜航せよ』は日本が相手で、日本海軍の士官や水兵役の俳優によって日本語のセリフも語られるのだが、日米合作というわけではなく、日系二世とかであろうアメリカ人俳優がしゃべっているので、日本人が聞くと微妙なイントネーションなのがご愛嬌だった。

その意味では、『U・ボート』は監督のウォルフガング・ペーターゼン以下のスタッフ、艦長役のユルゲン・プロホノフ以下のキャストもみなドイツ人による純然たるドイツ映画だから、そういった言語の問題で興覚めしてしまうということはない。逆に言うと、英語ベースが基本のアメリカ国内で公開されても本国ドイツ同様の大ヒットとなり、アカデミー賞でも外国語映画部門ではなく、監督賞、撮影賞など6部門でノミネートされたのだから、これはかなりすごいことなのである。

文:谷川建司

『深く静かに潜航せよ』『U・ボート』はCS専門映画チャンネル ムービープラスで2020年1月放送