【映画宣伝/プロデューサー原正人の伝説 第8回】

1956年から半世紀にわたり存在(後に角川映画が吸収合併)した洋画配給会社、日本ヘラルド映画(代表的な配給作品:『小さな恋のメロディ』『気狂いピエロ』『地獄の黙示録』『ゾンビ』『エルム街の悪夢』『ニュー・シネマ・パラダイス』『レオン』ほか多数)。同社の宣伝部長として数多の作品を世に送り出し、後にヘラルド・エース、エース・ピクチャーズ、アスミック・エースといった映画配給会社を設立した男が原正人(はらまさと)だ。“宣伝”だけでなく、映画プロデューサーとして日本を代表する巨匠たちの作品を世のなかに送り出してきた、映画界のレジェンドである。

全12回を予定しているこの連載では、本人への取材をベースにその言葉を紹介しつつ、洋画配給・邦画製作の最前線で60年活躍し続けた原の仕事の数々を、ヘラルド時代の後輩でもあった映画ジャーナリスト・谷川建司が様々な作品のエピソードと共に紹介していく。

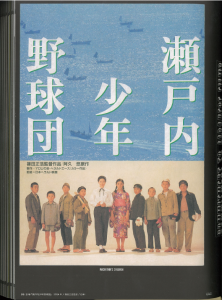

第8回目の今回は、海外との合作映画の成功例にして、多くの才能あるキャストの出発点となった大島渚監督の『戦場のメリークリスマス』(1983年)、そして応援団方式での製作で成功した篠田正浩監督の『瀬戸内少年野球団』(1984年)にまつわるエピソードを紹介しよう。

大島渚監督からのアプローチ

かつて松竹ヌーヴェルバーグの中心的監督として社会性、思想性の高い作品で知られていた大島渚監督が、フランスとの合作により男女の性愛を赤裸々に描いたハード・コア・ポルノ『愛のコリーダ』で世界にセンセーションを巻き起こしたのは1976年、ちょうどヘラルドで原正人が『エマニエル夫人』(1974年)を大ヒットに導いて2年後のこと。その後、再び日仏合作映画『愛の亡霊』(1978年)を撮って国際的名声の頂点にあった大島監督が、原正人に新作の企画への協力要請をしたのはヘラルド・エース立ち上げのパーティ会場でのことだった。

その企画とは、南アフリカの作家ローレンス・ヴァン・デル・ポストの小説「影の獄にて」(1954年刊)に基づいた、戦時中のジャワ島での日本軍による収容所の物語。大島監督はどうしてもこれを撮りたいと熱望していたものの、前2作のようなエロティックな話ではなく、商業性に乏しいという評価がついて回り、なかなか製作パートナーとなる海外のプロデューサーが現れなかった。企画を預かった原も、なかなか思うような形で企画を前進させることができずにいた。

「収容所を舞台にした映画では資金が集まりません。そのときに、彼(大島監督)は自分の力でデヴィッド・ボウイを“落とした”のです。企画には必ずそれを前に進めるためのフック、きっかけがありますが、ボウイの参加はその意味で大きなフックになったといえます。ラッキーなタイミングとはつながるもので、ちょうどヘラルド・エースの単館ロードショー第1作目として、シネマスクエアとうきゅうで公開した作品『ジェラシー』(1979年:原題はなんと「Bad Timing」)という作品がありました。そのプロデューサー、ジェレミー・トーマスはまだ当時30代でしたが、彼は大島監督の大ファンで、カンヌ映画祭で大島さんからサインをもらっていたということが、当時うちのスタッフでロンドンに駐在していた吉崎道代さんからの情報でわかった。そこで彼に大島さんの企画について話したところ、自分がプロデューサーをやると言ってきたのです。彼の参加により、企画は大きく動き出しました」

大島渚監督がニューヨークのブロードウェイ舞台に出演中だったボウイを尋ね直接口説き快諾を取り付けていたことと、海外の製作パートナーが確定したことで、後はボウイのスケジュールに合わせて他のキャスティングを決めていかなくてはならない段階となった。

いわゆるスター俳優の起用が難しいとなったとき、大島監督の出してきたキャスティング案というのは、粗野な軍曹役に毒舌ぶりがテレビで人気のビートたけし、日本人将校役にYMOの人気ミュージシャン坂本龍一というアッと驚くもので、坂本龍一はこの作品の音楽も担当することになった。

海外との合作での様々な仕組みを学ぶ!

一方、プロデューサーの原のほうは国内の資金調達に奔走した。テレビ朝日と松竹の出資が決まったが、まだ足りない。そこで大島監督は、自宅を担保に融資を受けて資金を確保することにした。まさに“背水の陣”である。イギリス側にはトーマスのほうに新たにテリー・グリーンウッドを原と同様のエグゼクティヴ・プロデューサーに付けて残りの半分の資金調達を目指すことになった。そして、グリーンウッドが提案してきたのがニュージーランドのタックス・シェルター利用(節税対策のひとつ。撮影場所、スタッフや機材調達をすべて現地で行い、現地投資家によるファンド出資によって、税制面の優遇措置が得られる)で、これを利用する上で作品の完成保証のための保険(コンプリーション・ボンド)を掛ける仕組みを知ったことが、原にとって国際的映画プロデューサーになるうえで重要だった。

日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン(パイ インターナショナル刊)

さらに、日本での劇場公開に際しては、当初は興行関係者の試写を見ての評価は極めて懐疑的で、松竹が出資・配給していながら松竹系劇場での公開は難しいこととなった。原がシネマスクエアとうきゅうで協力関係にあった東急レクリエーションに相談に行くと、いずれも1000席以上のキャパシティーを持つ劇場であるセパミ(松竹セントラル/渋谷パンテオン/新宿ミラノ座)が、ちょうど1983年5月末に5週間空いているという。大劇場にこの作品をかけることはリスクでもあったが、原は松竹の当時責任者であった奥山融副社長と相談し、奥山副社長の決断により、配給を松竹から関係会社の松竹富士へと変え、この大チェーンでの公開に踏み切ることに。ヘラルド・エースの信用をかけた勝負がここから始まっていく。

大島監督の熱意とこのプロジェクトに共感するエースのチームは、興行の不安を一蹴するべく、燃えた。大島監督、ビートたけし、坂本龍一らをキーに、若い観客の心をつかむため、万全の体制をしいてPRに取り組んでいった。テレビスポットは、映画初出演となるビートたけしの「メリークリスマス、ミスター・ローレンス!」という最後の台詞を抽出して用い、大きな話題となった。坂本龍一とデヴィッド・ボウイという日英を代表するミュージシャンの競演への興味や、今も多くの人の耳に残る坂本龍一による音楽の素晴らしさも大きな力となり、映画は大ヒットに繋がった。

その後、『戦場のメリークリスマス』で初めて映画の世界に飛び込んだビートたけしが映画作家・北野武として世界的な活躍をするようになり、同じく坂本龍一が俳優兼音楽担当として国際的に活躍し、アカデミー賞まで受賞するに至るのは周知のとおりである。そして、タックス・シェルター、コンプリーション・ボンドに加えて、世界各国との配給契約などを一元的に管轄する英国のナショナル・フィルム・トラスティへの委託制度のような、海外との合作映画に関わるノウハウが経験として蓄積されたことは、原にとっても日本映画界全体にとっても特筆すべきことだったに違いない。

業界内に応援団を作るというスタイルでの映画製作

原正人が『戦場のメリークリスマス』に次いでプロデュースを手掛けたのが、作詞家・作家として知られる阿久悠原作の『瀬戸内少年野球団』だった。同作品のクレジットでは<製作:YOUの会、ヘラルド・エース><配給:日本ヘラルド映画>となっているのだが、実は<YOUの会>というのがこの映画のミソで、いわばマスコミ業界の中心的立場にいた人たちによる応援団なのだ。

日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン(パイ インターナショナル刊)

そもそもの出発点は、当時フジサンケイグループの総帥の立場にあった故・石田達郎を中心として業界の錚々たるメンバーが集まっていた「チャンチャン会」と、石田の片腕だった羽佐間重彰を中心に、もう少し若い世代のクリエイティヴな人材が集まっていた「アバウト会」という親睦目的の食事会だった。「チャンチャン会」の意味は、普段は社長とか先生とか呼ばれる著名な人たちが、お互いを「○○ちゃん」と呼び合う気さくな会ということだそうだが、原正人よりずっと若い筆者の世代でも「ペイペイ会」(映画宣伝の仕事をしている若手=まだペイペイのひよっこたちの親睦会)、「オダオダ会」(故・岡本喜八監督を慕う小田急線沿線在住の映画人たちが集まってオダを上げる=勝手なことを云う会)などの同様の飲み会があったものだ。

さて、この「チャンチャン会」のメンバーの中に、原正人と共に阿久悠がいたというのが発端なのだが、当時阿久悠が個人的に発行していた「YOU」という新聞に連載していたのが『瀬戸内少年野球団』だった(後に文芸春秋社から単行本として出版)。……当然のごとく「これを映画にしよう」と盛り上がり、「チャンチャン会」のメンバーを中心に約50人もの業界の中心的メンバーたちが『瀬戸内少年野球団』映画化の応援団として結成したのが「YOUの会」だった。

「YOUの会」のメンバーは1人10万円ずつ個人的に出資し、残りは石田達郎と当時フジテレビ副社長だった鹿内春雄が尽力して同社が全額出資するという形で、映画『瀬戸内少年野球団』の製作がスタート。監督には原と同世代で、大島渚と共に松竹ヌーヴェルバーグの旗手だった篠田正浩が当たることになった。

「キャンペーンはにぎやかにスタートし、映画というよりはイベントの集まりという感じでした。YOUの会を作ったときには、みんなが集まって出陣式をやったり、撮影の時もロケ地の瀬戸内海まで鹿内副社長はじめ何人もがヘリコプターで応援に来ました。……プロモーションはフジテレビとYOUの会とで大いに盛り上げました。野球の試合に主演の夏目雅子が突然現れたり、番組の中にさまざまな形で取り上げるといったやり方で、フジテレビは『瀬戸内少年野球団』をアピールしてくれ、改めてパートナーとしてのテレビの大切さを実感しました」

日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン(パイ インターナショナル刊)

映画のクレジット上では、フジテレビの名は『瀬戸内少年野球団』に載っておらず、その名前は表には出していない(もちろん、きちんとした契約書は交わしていた)ものの、こうした人間関係をベースとした「みんなで盛り上げよう」という機運が映画の成功に大きく寄与したわけである。その背景としては、ヘラルド・エースとフジテレビとは既に1983年製作・公開の『南極物語』でタッグを組んでの大成功という良好な関係にあったし、何よりも石田達郎と原正人の個人的な信頼関係があったからこそ、『瀬戸内少年野球団』は応援団によるムーブメントも功を奏して大ヒットを記録し、後に『 瀬戸内少年野球団 青春篇 最後の楽園』(1987年)『瀬戸内ムーンライト・セレナーデ』(1997年)という2本の作品製作にも繋がっていったのである。

文:谷川建司

第8回:終

日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン

『エマニエル夫人』『地獄の黙示録』『小さな恋のメロディ』など、日本ヘラルド映画が送り出した錚々たる作品の宣伝手法、当時のポスタービジュアルなどを余すところなく紹介する完全保存版の1冊。

著・谷川建司 監修・原正人/パイ インターナショナル刊